鈴木秀政 生命科学研究科大学院生(現:東北大学特任助教)、加藤大貴 同大学院生(現:愛媛大学助教)、岩野惠 同研究員、河内孝之 同教授は、西浜竜一 東京理科大学教授(元京都大学生命科学研究科准教授)と共同で、植物ホルモン・オーキシンが、その受容体タンパク質を介した遺伝子発現調節を通して、3次元的な形態の構築に必須の役割を果たす一方で、生存そのものには必須ではないことを明らかにしました。

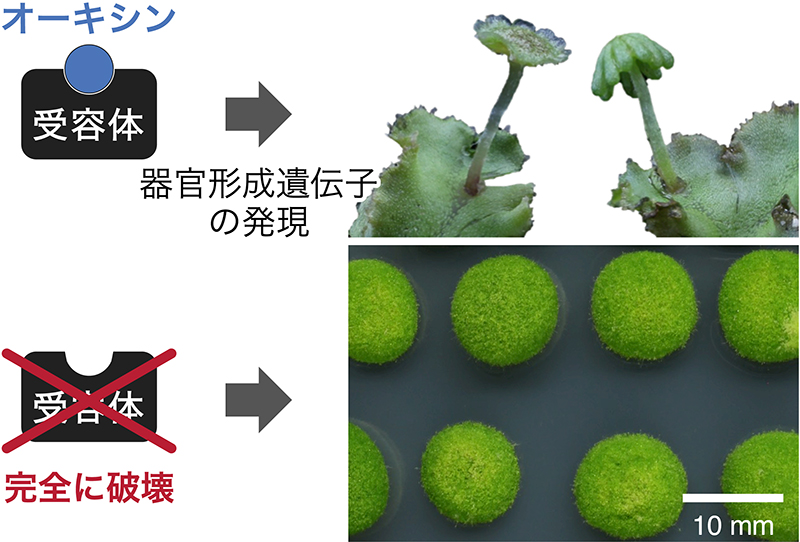

植物体の頂端にある幹細胞を基点として器官を形成する3次元的な発生様式は、陸上植物の共通祖先において獲得されたと考えられており、維管束植物とは分岐したコケ植物でも見られます。今回、遺伝子冗長性が低く、オーキシン受容体遺伝子を1つしかもたないゼニゴケを用いてオーキシン信号伝達を完全に働かないようにしたところ、明確な器官を全くもたない細胞塊が形成されました。これは、この受容体を介したオーキシン信号伝達が形作りに必須の役割をもつことを明瞭に証明すると同時に、ゼニゴケ細胞の生存や増殖には必須ではないという、意外な事実も明らかにした成果となりました。

本研究で深まった、植物の最重要ホルモンと言えるオーキシンの機能の理解を通して、今後の陸上植物の発生研究のさらなる発展や、穀物や野菜を含めた種々の植物の器官の形や数などを緻密に制御する技術の開発につながると期待されます。

本研究成果は、2023年2月2日に、国際誌「The Plant Cell」オンライン版に掲載されました。

「オーキシンは植物の成長に欠かせないホルモンです。また、人類が最初に発見した植物ホルモンであり、農産業にも広く利用されるなど、私たちにとっても身近な物質です。では、オーキシンをまったく感知できないと、植物はどうなってしまうのでしょうか?本研究では、オーキシン受容体遺伝子を破壊すると植物は形を作れなくなること、それでもなお細胞分裂を続けることを発見しました。今後も、植物体内でオーキシン応答を制御するしくみを研究し、植物の発生原理をより精緻に解明していきたいと考えています。(鈴木秀政)」

【DOI】

https://doi.org/10.1093/plcell/koac367

【KURENAIアクセスURL】

http://hdl.handle.net/2433/285139

【書誌情報】

Hidemasa Suzuki, Hirotaka Kato, Megumi Iwano, Ryuichi Nishihama, Takayuki Kohchi (2023). Auxin signaling is essential for organogenesis but not for cell survival in the liverwort Marchantia polymorpha. The Plant Cell, 35(3), 1058–1075.