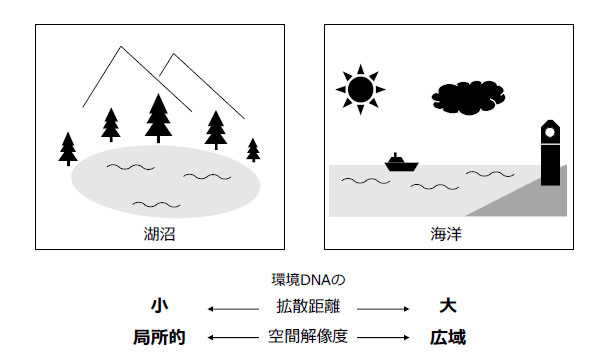

環境DNA技術は、生物の分布や組成を水中に漂うDNA情報から推測できるため、非侵襲的かつ省コストな生物多様性の調査手法として近年世界中で有望視されています。環境DNAは水の流れや重力に沿って移動するため、その拡散範囲や沈降速度の理解が重要です。しかしながら、湖沼や海洋ではこうした移動特性の知見が乏しく、生物分布をどの程度の空間解像度で反映できるかは分かっていませんでした。

そこで、相馬寿明 情報学研究科特定研究員(兼:同日本学術振興会特別研究員(PD))、村上弘章 東北大学助教、中臺亮介 横浜国立大学講師の研究グループは、湖沼と海洋での環境DNAの移動拡散に関するこれまでの文献を収集し再解析することで、湖沼に比べて海洋では環境DNAが10-100倍程度拡散されやすいことを示しました。この結果は、環境DNAが湖沼では局所的な生物分布、対して海洋では広範囲の生物分布を反映することを意味しており、それぞれの系における生物多様性モニタリングのための採水調査デザインを立案する上での重要な示唆をもたらすことが期待されます。

本研究成果は、2025年4⽉15⽇に、国際学術誌「Ecological Indicators」にオンライン掲載されました。

【DOI】

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113469

【KURENAIアクセスURL】

http://hdl.handle.net/2433/293662

【書誌情報】

Toshiaki S. Jo, Hiroaki Murakami, Ryosuke Nakadai (2025). Spatial dispersal of environmental DNA particles in lentic and marine ecosystems: An overview and synthesis. Ecological Indicator, 174, 113469.