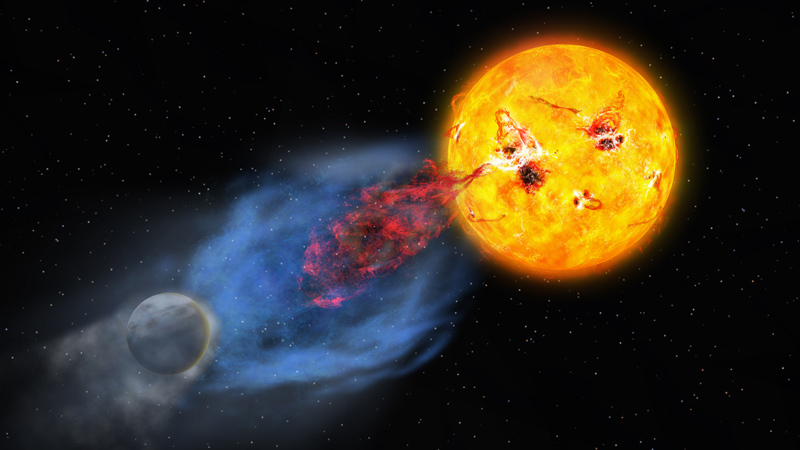

行方宏介 白眉センター/理学研究科特定助教らが率いる国際研究チームは、米国航空宇宙局(NASA)のハッブル宇宙望遠鏡、京都大学岡山天文台「せいめい」望遠鏡、兵庫県立大学西はりま天文台「なゆた」望遠鏡、韓国天文研究院(KASI)の普賢山光学天文台(BOAO)望遠鏡などを用い、若い太陽型星「りゅう座EK星」で発生した巨大爆発「恒星フレア」を、紫外線と可視光の両方で同時にとらえることに成功しました。観測の結果、まず約10万度に達する高温ガスが秒速300〜550 kmという猛スピードで噴き出し、その約10分後に、より低温のガスが秒速70 kmで吹き出す様子を、世界で初めて明らかにしました。今回の発見は、従来知られていた低温ガスに比べ、新たに見つかった高温ガスの方がはるかに大きなエネルギーを持ち、惑星環境により深刻な影響を与えうることを示しています。今回の成果により、高温・高速ガスの性質や、噴出の頻度が初めて明らかになり、(太古の太陽を含む)若い太陽型星が生命誕生期の惑星大気に及ぼした影響を理解するための具体的な手がかりが得られました。本研究は今後、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の紫外線衛星計画「LAPYUTA」によってさらに発展することが期待され、日本がこの分野で世界をリードするための重要な一歩となります。

本研究成果に基づく二編の学術論文は、2025年10月27日に、国際学術誌「Nature Astronomy」および同「The Astrophysical Journal」にオンライン掲載されました。

「今回の成果は、京都で芽生えたサイエンスを起点に、日米韓の国際共同観測へと発展させ、宇宙望遠鏡と地上望遠鏡を駆使したこれまでにない同時観測を実現したことにあります。これはきわめて複雑な調整を要する試みでしたが、私たちの国際的なチームワークの結晶といえます。国は異なれど同じ目標を掲げて取り組む連携を通じ、『学問とは真実を巡る人間関係である』という松本元総長の言葉を改めて深く実感しました。」(行方宏介)

- 書誌情報1

【DOI】

https://doi.org/10.1038/s41550-025-02691-8

【書誌情報】

Kosuke Namekata, Kevin France, Jongchul Chae, Vladimir S. Airapetian, Adam Kowalski, Yuta Notsu, Peter R. Young, Satoshi Honda, Soosang Kang, Juhyung Kang, Kyeore Lee, Hiroyuki Maehara, Kyoung-Sun Lee, Cole Tamburri, Tomohito Ohshima, Masaki Takayama, Kazunari Shibata (2025). Discovery of multi-temperature coronal mass ejection signatures from a young solar analogue. Nature Astronomy. - 書誌情報2

【DOI】

https://doi.org/10.3847/1538-4357/adfe70

【KURENAIアクセスURL】

http://hdl.handle.net/2433/297718

【書誌情報】

Kosuke Namekata, Hiroyuki Maehara, Yuta Notsu, Satoshi Honda, Kai Ikuta, Daisaku Nogami, Kazunari Shibata (2025). Do Young Suns Produce Frequent, Massive CMEs? Results from Five-year Dedicated Optical Observations of EK Draconis and V889 Hercules. The Astrophysical Journal, 993, 1, 80.

日刊工業新聞(2025年10月28日 3面)に掲載されました。