物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)とiPS細胞研究所(CiRA=サイラ)が主催する高校生向け実験教室「iCeMS/CiRAクラスルーム2010:幹細胞研究やってみよう!」が、無事に終了しました。2年目となる今年は、夏休み期間中に開催しました。近畿地方を中心に全国の高校生86名から応募があり、うち32名(男子17名、女子15名)が、暑い京都に集合しました。

この実験教室の大きな目的の一つは、高校生のみなさんに“科学のやり方”をつかんでもらうことです。ES細胞やiPS細胞を使った観察や実験に取り組みながら、「仮説をたてること」「とにかくまずやってみること」「実験により得られた結果を自分の言葉で説明し、まとめること」に挑戦してもらおうというねらいがあります。

32名の高校生は4名ずつ8チームに分かれ、同じ研究チームの仲間として二日間を過ごしました。また、前日までに同実験教室を体験済みの高校教員8名が補助教員(TA)として各チームに加わり、4名の高校生を指導しました。

なお、本実験教室は、本学と京都府教育委員会との連携事業の一環として実施したものです。

1日目(8月4日)

事前学習日という位置づけの日でした。次の日スムーズに“幹細胞研究”を進めることができるように、『STUDY BOOK』を使いながら、最低限必要な技能や知識を確認しました。

特に私たちが大切だと思っているのは、「チームメイトとのディスカッションの仕方を練習すること」です。研究を進めるには欠かせない過程です。明日のための練習ということで、「仮説をたてること」の練習も、「細胞」「ゲノム」「幹細胞」「バイオイメージング」に関する基礎知識の確認も、ワークシートと付箋を使いながら、チームメイトみんなで勉強する、みんなで考える、みんなで発表するというスタイルで行いました。

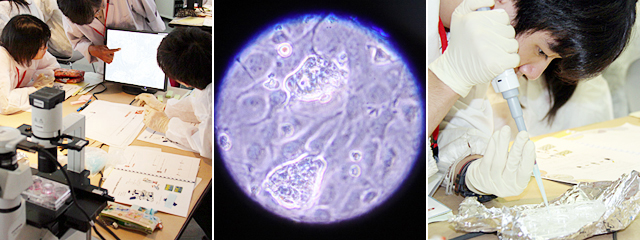

勉強だけではなく、「粘土をこねながらES細胞の作り方を学習する」、「マイクロピペット(通称:ピペットマン)」や「倒立顕微鏡の使い方を練習する」など実際に手を動かすことにも挑戦しました。

司会を務めた水町衣里 iCeMS研究員 |  司会を務めた加納圭 iCeMS助教 |

興味をもったトピックを書き込んだ付箋 |  粘土を“細胞分裂”させ、ES 細胞作製を疑似体験 |

2日目(8月5日)

いよいよ“幹細胞研究”をやってみる日です。この日は、若手の幹細胞研究者が講師となりました。武内大輝氏(再生医科学研究所 中辻憲夫研究室 博士課程)と小倉綾氏(再生医科学研究所/CiRA高橋淳研究室 博士課程)の二人です。

まずは、武内氏から「研究者の生態」について話がありました。研究室の机や実験台の写真も出てくるリアルな話でした。研究へのイメージを膨らませたところで、今度は小倉氏から、今回のテーマである「ES細胞とiPS細胞」についての話がありました。ES細胞とiPS細胞のつくりかたの違いについての詳しい紹介でした。

その後、今回の研究課題を発表しました。1日かけて取り組んだ研究課題は、「ES細胞と皮膚の細胞からできたiPS細胞とがどういう特徴をもつ細胞なのかを知る」ことです。実際に細胞を見る前に、高校生には、何をもって「皮膚の細胞からできたiPS細胞」と「ES細胞」とが同じ特徴をもつ細胞とみなすのか、それをどのようにして調べるのかについて仮説を立ててもらいました。ワークシートと付箋を使いながら、4人でアイディアを出し合い、話し合って一つの仮説にまとめあげるという作業に取り組んでもらいました。

仮説を考えたところで、お待ちかねの“細胞たち”が登場しました。まずは、多くの班で出て来た「見た目(大きさや形)」を比べてみることにしました。各班のテーブルに設置されている位相差倒立顕微鏡を用いて、マウスES細胞、マウスiPS細胞、マウス線維芽細胞(皮膚の細胞)、ヒトiPS細胞、ヒト線維芽細胞(皮膚の細胞)などを順番に観察しました。観察の結果、ES細胞とiPS細胞とは「見た目(大きさや形)」は非常によく似た細胞であることを見出すことができました。

「見た目(大きさや形)」で区別がつかないなら、次は「中身(働いている遺伝子)」だろうということで、ES細胞で働いていることが知られている遺伝子(Nanog遺伝子)に注目しました。今回実験に使用したマウスES細胞とマウスiPS細胞には、Nanog遺伝子が働いている時にだけ細胞が緑色に光るような仕掛けがすでに組み込まれていたので、その仕掛けを利用しました。蛍光顕微鏡を用いて観察したところ、どちらの細胞も緑に光っていたことから、Nanog遺伝子がES細胞とiPS細胞の両方の細胞で働いていることが分かりました。

ES細胞は「他の種類の細胞になる能力(分化能)」を持っています。この能力がiPS細胞にも備わっているかどうかを確認する、というのが次の実習でした。ヒトiPS細胞からつくられた神経細胞を観察し、iPS細胞の能力を確認してもらいました。神経細胞でのみ働く遺伝子(TuJ1遺伝子)を利用して、緑色に綺麗に染められた神経細胞を覗き込んだ高校生は、その美しさに歓声をあげていました。

結局、今回の実験から分かったのは、ES細胞とiPS細胞とは、「見た目(大きさや形)」の面でも、「中身(働いている遺伝子)」の面でも、「他の種類の細胞になる能力(分化能)」の面でも、違いを見つけることが難しいということでした。

高校生が二日かけて取り組んだ「『皮膚の細胞からできたiPS細胞』と『ES細胞』とが同じ特徴をもつ細胞なのかを知りたい」という課題は、今、世界中の幹細胞研究者が取り組んでいる課題です。答えがはっきりとは決まっていない課題に取り組むというのは、普段の高校生活の中ではあまりない体験だったのではないでしょうか。

修了証書授与式では、中辻憲夫 iCeMS拠点長と山中伸弥 CiRA所長名の修了証書が参加者一人ずつに手渡されました。その後、参加者全員での記念撮影を行い、二日間にわたる全プログラムが終わりました。

左から武内氏、小倉氏、事前教員研修(8月2・3日)で講師を務めた再生医科学研究所の熊谷英明氏 |

(左)みんなで考えた内容を他の班に発表 (中)マイクロピペットの使い方を練習 (右)観察した細胞をスケッチ |

(左)高校教員がディスカッションをリード (中)昼食時も若手研究者や他校の生徒・教員と交流 (右)中辻拠点長から修了証書を受け取る生徒 |

まとめ

高校生からは、「答えを自分で探すというのは初めての体験で、様々なことを学んだ。」「蛍光顕微鏡での観察は、とっても美しかったので感動した。」といった感想が出されました。今回の実験教室を通して、ES細胞とiPS細胞とが非常によく似た細胞であることを様々な視点から検証するという体験をしてもらいました。そのなかで、「仮説をたてること」「とにかくまずやってみること」「実験により得られた結果を自分の言葉で説明し、まとめること」ができるようになってくれたはずです。

- 下記iCeMSウェブページでも紹介されています。

http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/j/rsch/scg/2010/08/16-cr.html

(左)顕微鏡の世界に見入る生徒 (中)顕微鏡を覗き込むと、そこに見えるのは? (右)実験器具の操作にも次第に慣れてきた様子 | |

会場全体の様子(iCeMS 本館2階 展示室) | |

参加者、関係者による記念撮影 |