京都大学11月祭(大学祭)が行われているさなか、物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)と同拠点iPS細胞研究センター(CiRA=サイラ)の共催により、高校生向け実験教室「iCeMS/CiRAクラスルーム:幹細胞研究やってみよう!」を2日間にわたって開催しました。199名の応募者の中から選ばれた近畿圏の高校生32名(男子15名、女子17名)が参加しました。

この実験教室はES細胞やiPS細胞の性質(自己複製能、多分化能など)といった「科学的知識」だけでなく、”科学的知識が仮説検証の繰り返しで紡がれている”、”倫理的問題は科学では解決できない問題である”といった「科学それ自体についての知識」を高校生が身につけることを目的として企画されたものです。

32名の高校生は4名ずつ8チームに分かれ、同じ研究チームの仲間として2日間を過ごしました。また、すでに同実験教室を体験済みの高校教員8名がTA(補助教員)として各チームに加わり、4名の高校生を指導しました。

1日目

実験教室1日目(11月22日)は「事前学習日」。次の日に体験する「幹細胞研究」に必要な知識や技能を高校生が身につける日です。この日の目標は、「ゲノム」「幹細胞」「バイオイメージング」に関する基礎知識、「マイクロピペット(通称:ピペットマン)」「顕微鏡」の操作方法、そして研究にとって最も重要な「ブレインストーミング」「チームメイトとのディスカッション」の方法を習得することです。

基礎知識を習得するためのコーナーでは、まずiCeMS科学コミュニケーショングループ(SCG)の加納圭助教がテキストに基づいた解説を行いました。

その後、SCGの水町衣里研究員による指導のもと、高校生は3つの点(「帰って、家族や友だちに話したいこと」「本やネットで、より深く調べたくなったこと」「いま、先生に質問したいこと」)について同じチームの4名で話し合って意見をまとめ、発表するという作業をしました。具体的にはi)ふせんに自分の意見やアイデアを書いて出していく、ii)4人でディスカッションを行う、iii)チームの意見をまとめる、iv)まとめた意見を隣のチームに向かって発表する、v)他のチームと話し合う、という5つのステップを高校生が体験しました。受け身の姿勢で学習をするのではなく、チームメイトや他のチームとの話し合いを通じて能動的に学習することができたようでした。

マイクロピペットや顕微鏡の扱いに関しては、まず各チームのTAが演示を行い、その後高校生が順番に操作練習を行いました。すでに練習を終えた人が練習中のチームメイトに操作方法を教えている光景も見受けられました。

また、高校生は「ある疑問や課題に対して仮説を立て、実験によって検証する」という科学の営みについての説明を受けた後に、「仮説を立てる」という練習を行いました。「2個体のエンドウが同じ成長をしたかどうかを調べる」ための仮説を立てることに挑戦しました。チームメイトたちとディスカッションしながらさまざまな仮説が生まれていました。

2日目

実験教室の2日目(11月23日)は、iCeMS拠点長の中辻憲夫教授による講義「幹細胞とはどんな細胞?」から始まりました。高校生は幹細胞に関する知識を深めたことはもちろんのこと、第一線の研究者と触れ合うことで研究への意識を高めていったようでした。

講義の後はいよいよ研究の本番です。高校生は研究者になりきって「幹細胞研究」を行いました。今回の研究課題は、「ES細胞と皮膚の細胞からできたiPS細胞とがどういう特徴をもつ細胞なのかを知る」ことです。

高校生は、まず、何をもって「皮膚の細胞からできたiPS細胞」と「ES細胞」とが同じ特徴をもつ細胞とみなすのか、それをどのようにして調べるのかについて仮説を立てていきました。仮説は、個人で考えるだけでなくチームメイトと一緒に議論を重ね、1つにまとめあげられていきました。たとえば「細胞を焼いて同じにおいがすれば同じとみなす」「色、形、大きさが見て同じならば同じとみなす」「細胞が分化していく時の様子や期間を確認し、同一であれば同じ特徴とみなす」といった仮説が数多く立てられました。

その後は山水康平氏(京都大学再生医科学研究所 山下潤研究室 博士課程)、田邊剛士氏(同研究所 山中伸弥研究室 博士課程)の指導のもと、マウスES細胞、マウスiPS細胞、マウス線維芽細胞(皮膚の細胞)、ヒトiPS細胞、ヒト線維芽細胞(皮膚の細胞)を用いて、1)形態、2)働いている遺伝子の種類、3)他の種類の細胞になる能力(分化能)の3点について詳しく調べていきました。

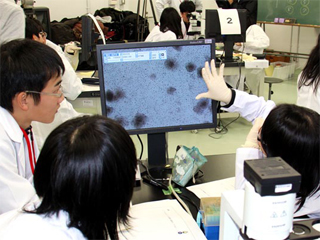

最初に、顕微鏡を用いて各細胞の形態観察を行いました。物差しを用いてモニターに映った細胞の大きさを測る高校生もいれば、かたちの特徴を捉えるためにスケッチをする高校生もいました。その結果、高校生はES細胞とiPS細胞とは「形態」という点では非常によく似た細胞であることを見出しました。

次に、ES細胞でのみ働いていることが知られている遺伝子(Nanog遺伝子)に注目して実習を行いました。具体的には、Nanog遺伝子が働いている時にだけ細胞が緑色に光るような仕掛けを使って、ES細胞とiPS細胞を比べました。蛍光顕微鏡を用いて観察したところ、いずれの細胞も緑に光っていたことから、高校生は「働いている遺伝子」に関してもES細胞とiPS細胞とは非常によく似た細胞であることを見出していました。

最後に、「他の種類の細胞になる能力」に注目して実習を行いました。マウスES細胞からつくられた心筋細胞、血管の細胞を観察することで、ES細胞がいくつかの種類の細胞になることができることを理解しました。さらに、iPS細胞やES細胞が体中のあらゆる細胞になれることを証明するための方法についての「思考実験」を行いました。高校生は思考実験の後に現在研究者が行っている方法を教わり、ES細胞とiPS細胞はいずれも体中のあらゆる細胞になることができるということを理解しました。

修了証書授与式では、中辻憲夫iCeMS拠点長と山中伸弥CiRAセンター長名の修了証書が各参加者に授与されました。その後、参加者全員での記念撮影を行い、2日間にわたる全プログラムが終わりました。

終わりに

これら全体の実習を通して、高校生はES細胞とiPS細胞とが非常によく似た細胞であることを多角的な視点から検証するという体験をしました。

「仮説を立てて、みんなで話し合う喜びや楽しさがわかりました。」「公式を覚えるだけでは通用しない本当の考える力というものが必要なので、楽しかった。」という感想があり、高校生は「疑問を持つ→仮説を立てる→実験する→理解・発見!」という科学の営みを楽しんだようでした。

使用されたテキストは、iCeMSウェブサイトよりダウンロード可能です。

URL: http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/j/rsch/scg/2009/12/02-cr.html

|  |

| |