2010年8月9日

「障害者」を「障がい者」と表記することは、受け手がもつ障害者に対するイメージや態度にどのように影響するか? 栗田季佳 教育学研究科博士課程大学院生(日本学術振興会)と楠見孝 教育学研究科教授がまとめた調査結果が、日本教育心理学会の学会誌「教育心理学研究」に掲載されました。

この論文では、「障がい者」表記について、障害者に対するポジティブなイメージの変容は起こりうるが、ネガティブなイメージや交流への意欲に変化は見られなかったことを明らかにしています。そして、「「障がい者」表記の直接的な効果はイメージのレベルに留まり、障害者との関係性の改善には表記変更のみでは効果は薄い」と分析しています。

- 論文名

「障がい者」表記が身体障害者に対する態度に及ぼす効果-接触経験との関連から-

教育心理学研究,58(2),129-139. 栗田 季佳・楠見 孝(2010)

研究成果の概要

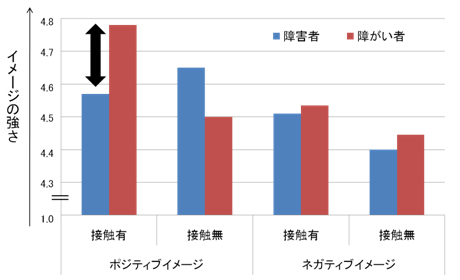

調査は、大学生348人を対象にアンケートをおこない、「障がい者」と表記されると、「障害者」表記に比べて、ボランティア経験のある学生は、「立派」「頑張っている」などの障害者に対するポジティブなイメージを上昇させることがわかりました(図1)。しかしながら、ボランティア経験の無い学生にはこのような効果はみられず、「かわいそう」「不利」などネガティブなイメージは表記によって改善しないことが示されました。また、「障がい者」表記は、障害者との交流に対する当惑感・抵抗感には効果がなく、ボランティア接触のような実際の経験が強く影響していることがわかりました。このように、表記の効果は、障害者に対する認識の一側面の変容、しかもその効果はボランティア経験のある人にのみ有効という、限定的なことが示唆されます。

- 図1: 「障害者」と「障がい者」表記時におけるボラティア接触経験別の障害者イメージの違い

(表記の違いによって統計的に有意差がみられた箇所を矢印で記した)

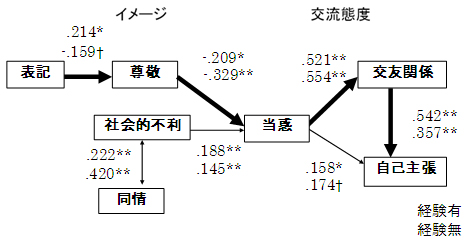

しかし、更に分析を加えた結果、表記は障害者に対するポジティブなイメージ(尊敬)から障害者との交流に対する当惑感、交友関係をもつ抵抗、自己主張することへの抵抗という影響過程を持つことが見出されました(図2)。このことは、ひらがな表記は、直接交流を改善させる効果はもたないものの、ポジティブなイメージの上昇を媒介することによって、交流の改善につながる可能性を示しています。長期的なひらがな表記の接触によってそのプロセスを辿ることがあるのかもしれません。

- 図2: 表記がイメージや交流に及ぼす影響過程(パス解析の結果)

(上段の数字はボランティア接触経験有り群、下段の数字は経験なし群における 影響の強さを示し、+はプラスの影響を、-はマイナスの影響を意味する)

しかしながら、ひらがな表記は、それ自体で障害者に対する偏見的なイメージや、障害者との交流を改善させる効果を持ちません。障害者を取り巻く環境の改善には、表記の変更のみでは不十分だと考えられます。そして、重要なことは、「障害者」「障がい者」表記の議論の背景にある、障害者に対する偏見や差別の存在を認識し、彼らを「障害者」たらしめている「障害」が改善される社会の実現に向けた取り組みを行うことだと考えます。

- 京都新聞(8月12日 24面)に掲載されました。