本学西部構内の課外活動施設新営工事に伴う遺跡発掘調査には、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

このたび、発掘調査の結果、中世の石敷、井戸、土器溜、柱穴などの遺構と多数の遺物が発掘され、伊藤淳史 文化財総合研究センター助教による同遺跡の現地説明会を開催いたしました。

京都大学西部課外活動施設建設にともなう発掘調査 説明会資料

京都大学文化財総合研究センター

- 遺跡名:吉田泉殿町遺跡(図1)

- 所在地:京都市左京区吉田泉殿町

- 調査面積:約920平方メートル

- 調査期間:平成20年1月8日~

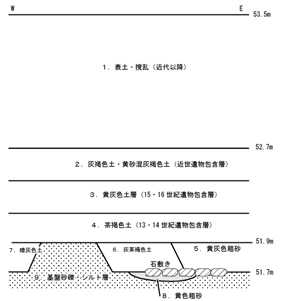

現在調査は、基盤となっている砂礫層上面までの掘り下げをほぼ終了した段階です(図2)。

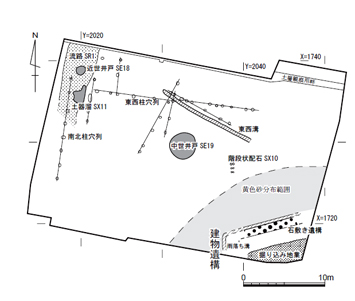

これまで判明している主要な中世(鎌倉・室町時代)の遺構は、石敷き遺構と掘り込み地業をともなった建物跡、溝、井戸、土器溜め、瓦溜め、柱穴多数、などがあり、土師器や瓦類を中心に多数の遺物が出土しています(図3)。

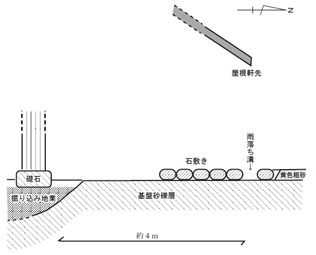

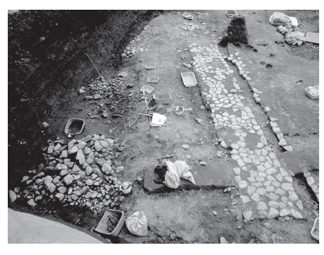

調査区東南部で見つかった石敷き・掘り込み地業をともなう建物跡について石敷きの幅は1.4m、うち0.9mが石畳状の部分。西に振れる方位で東西方向に8mあまりを検出。この南側の落ち込みを掘り下げた結果、大量の礫の埋積が見つかり、「掘り込み地業」と呼ばれる地盤強化の遺構と認めるに至りました。上部に礎石を据え重い柱を載せるため、軟弱な地盤に礫を埋めて強度を高める土木工事です(図4)。したがって石敷き遺構は、建物の北辺を化粧する石畳と雨落ち溝であり、ここにひとつの豪奢な建物が存在していたことが明らかとなりました。雨落ち溝は西側で南へ折れて調査区外へと続いているため、建物の北西角部分が調査範囲内に現れている、ということになります。石敷きの無い部分は、後世の削平や流失と考えられます。建物の時期は、出土した土師器の年代観から13 世紀代になるものとみています。

このような化粧や土木工事による建造を為し得る人物は、きわめて高位の権力者であったと推察されます。その有力な候補者が、鎌倉時代に権勢を誇った公卿西園寺公経です。遺跡所在地名の「泉殿」は、彼の営んだ池泉を備えた別邸の名に由来しています。こうした由緒と見つかった建物の水準からみて、今回の遺構が泉殿を構成する建造物の一部に相当している可能性は十分考えられます。

ただし、近代以前の字名では調査地は字牛ノ宮に属し、字和泉はさらに北方であること、調査地全体の鎌倉期の遺構・遺物の出土傾向も、建物とは反対側の西~北方へと偏る傾向があること、建物のとる方位が他の中世遺構群と全くずれていることなど、相反するデータもあるため、結論を下すにはさらに検証が必要といえます。

これまで、京都大学吉田キャンパス一帯の中世遺跡の調査では、ごく一般的で簡素な遺構と遺物の出土がほとんどで、邸宅の存在は文献史料の記載から想像するのみでした。今回の発見は、高位の人物の活動と高い水準の建造物の存在をはじめて具体的に示すものであって、京都大学の位置する鴨東地域のみならず、中世京都の歴史を復元していくうえでも、きわめて大きな意義を持つといえます。学術資料として精密な記録を残していくとともに、大学や地域の財産として、今回の成果を有意義に活用していくことが、これからの課題となっていくでしょう。

| |

| 図1 調査地点の位置(縮尺 5000分の1) | |

|  |

| 図2 調査区の基本層序模式図 | 図3 おもな遺構の配置(特に注記しないものはすべて中世:縮尺400分の1) |

|  |

| 図4 掘り込み地業と石敷きをもつ建物遺構の横断面復元想定図 | 図5 検出作業中の石敷きと掘り込み地業(東から) |

| |

- 朝日新聞(4月11日 24面)、京都新聞(4月11日 1面及び27面)、毎日新聞(4月11日 28面)及び読売新聞(4月11日 33面)に掲載されました。