高等教育研究開発推進センターがシンポジウム「学士課程における科学教育の未来」を開催しました。(2009年9月25日)

百周年時計台記念館において、シンポジウム「学士課程における科学教育の未来」を開催しました。これは、高等教育研究開発推進センターが平成20年度より進めている特別教育研究プロジェクト「大学教員教育研修のための相互研修型FD拠点形成」の一環をなすものです。

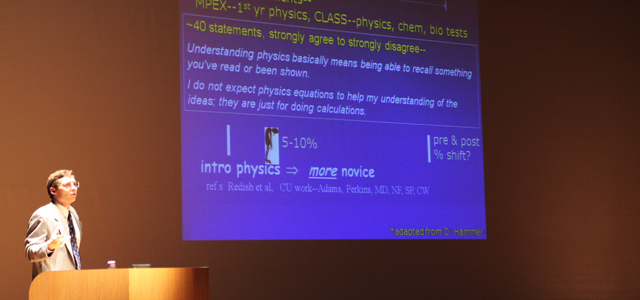

松本紘 総長の挨拶に続き、カール・E・ワイマン 教授(ブリティッシュ・コロンビア大学 カール・ワイマン科学教育イニシアティブ長)より「21世紀の科学教育-科学の知見を用いて科学を教える-」と題する講演が行われました。授業研究、認知心理学、脳科学などの知見を用いながら、学生の学びをどう深めていくかについて、データと実践に基づいた議論と提案がなされました。

続いてパネルディスカッションでは、坂東昌子氏(NPO法人「知的人材ネットワークあいんしゅたいん」理事長、元日本物理学会長)により「文系学生への授業経験」、笹尾登 教授(岡山大学教育研究プログラム戦略本部極限量子研究コア)により「大学における実験教育-物理教育の経験からみた課題-」と題する発表が行われました。そして松下佳代 教授(高等教育研究開発推進センター)が「大学の科学教育を変える-誰が・何を・どのように?-」というテーマで指定討論を行いました。その後、ワイマン教授もパネリストに加わり、学士課程における科学教育(とりわけ物理学教育)の在り方について、会場の参加者との意見交換を交えながら、様々な視点から討議が行われました。

このシンポジウムには、学内外の大学関係者および学生等計133名の参加者がありました。シンポジウム終了後の情報交換会も、多くの参加者が一層の交流を深めつつ、盛会のうちに終了しました。

|  |

| |