2010年5月10日

医学研究科 感覚運動系 外科学講座形成外科学

医学部附属病院 探索医療センター

研究成果の概要

医学部附属病院は、難治性皮膚潰瘍に対し、潰瘍の治癒を目的とする次世代人工皮膚を用いた医師主導治験を開始する。

難治性皮膚潰瘍の原因は、糖尿病、動脈不全、静脈不全、褥瘡、外傷などである。近年、日本では糖尿病患者が増加しているが、糖尿病の合併症の一つに皮膚潰瘍がある。

糖尿病性皮膚潰瘍は、様々な治療を行っても治癒が進まず下腿切断、大腿切断などを余儀なくされる場合も多く、難治性皮膚潰瘍の代表的なものである。その他の難治性皮膚潰瘍においても保存的治療では効果がなく、皮弁移植手術や四肢切断術など侵襲の大きな手術が必要となることが多い。現在は、同院形成外科では、主任研究者である鈴木茂彦 教授らによって開発された二層性人工皮膚(皮膚は表皮と真皮から構成されており、それと同じようにコラーゲンスポンジ(真皮)をシリコーンフィルム(表皮)で覆った二層構造をもつ人工の皮膚(ペルナック®))を用いた擬似真皮再生法を行っている。人工皮膚は真皮再生の際に足場として作用する。つまり、創面から人工真皮のコラーゲンスポンジの空隙内へ線維芽細胞や毛細血管が侵入増殖し、患者自身の擬似真皮が新生されるのにつれて元のコラーゲンスポンジは分解吸収される。そして、真皮が再生されることで、表皮が再生される。しかし、この人工皮膚治療の問題点として、感染に弱いこと、血行が不良な創面では細胞や血管の侵入が十分でなく、擬似真皮が形成されにくいことがある。難治性皮膚潰瘍ではなんらかの原因で血流が障害されている場合が多く、従来の人工皮膚では効果がない場合が多かった。そのため、我々はこの人工皮膚を改良し、増殖因子などを保持する機能を付与させた次世代人工皮膚をグンゼ株式会社と共同開発した。今回、難治性潰瘍患者を対象に次世代人工皮膚と潰瘍治療薬として広く用いられている塩基性線維芽細胞増殖因子と併用する医師主導治験を行うこととした。塩基性線維芽細胞増殖因子を次世代人工皮膚に散布すると1週間から2週間にわたって人工皮膚が分解吸収される際に、同時に増殖因子も創面に放出され、血流が悪い創でも擬似真皮が再生される。また次世代人工皮膚は、既に医療分野で使用されている材料から作られているので、安全性に問題はないと考えている。

本治験は、京都大学大学院医学研究科医学部・医学部附属病院医の倫理委員会および治験審査委員会の承認を得て、2010年2月に治験届を厚生労働省に提出した。本治験は2010年5月より登録開始となり、治験期間は2年間を予定している。

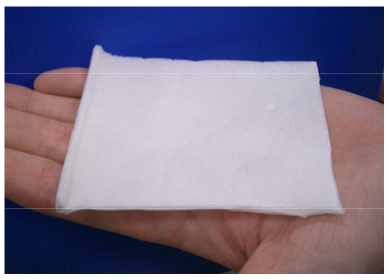

- 次世代人工真皮(本試験ではこの2倍の大きさのものを使用)

治験の内容

本治験では、1ヵ月以上皮膚潰瘍の治療を行っても治癒しない患者を対象に、次世代人工真皮を用いた治療を行い、安全性と臨床効果を評価する。手術の方法としては、潰瘍部分の壊死組織、感染している組織を取り除き、塩基性線維芽細胞増殖因子を散布した次世代人工皮膚を創部に貼付、縫合固定し、2週後の創傷改善を評価する。貼付後1週間は入院治療とし、貼付1ヵ月後まで経過観察を行う。17名の患者での治験を予定している。

今後の展望

本治験の結果をもとに、次世代人工皮膚の製品化に向けて企業とともに進めていく予定である。

研究メンバー

主任研究者:

京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座 形成外科学 教授 鈴木茂彦

副主任研究者:

京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座 形成外科学 助教 森本尚樹

京都大学医学部附属病院 探索医療センター探索医療開発部 教授 清水 章

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~trc/index.htm

- 朝日新聞(5月11日 28面)、京都新聞(5月11日 30面)、産経新聞(5月13日 21面)および読売新聞(5月11日 2面)に掲載されました。