2009年2月10日

左から河合潤教授、

国村伸祐日本学術振興会特別研究員

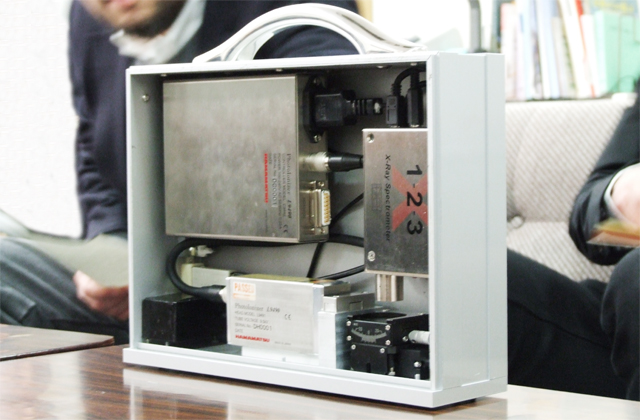

河合潤 京都大学工学研究科教授、国村伸祐 日本学術振興会特別研究員(博士後期課程3回生)は、独立行政法人科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業によって、軽量(10kg以下)で超高感度な有害元素分析装置「ポータブル全反射蛍光X線分析装置」を開発しました(従来装置は数百kg、軽いものでも70kgなど)。同装置は、1ワットのX線管と独自に開発したX線導波路を用いてX線を全反射させ、蛍光X線を検出する「全反射蛍光X線分析法」を小型化し、水などに溶けている30ピコグラム(1兆分の30グラム)の有害元素の検出が可能です。SPring-8などのシンクロトロン放射光施設の元素分析のトップデータでも本装置より1000倍程度感度がよいだけです。1ワットのX線管は、ペンライトの大きさです。X線は微弱であり、今回の装置は、X線の強度が弱いほど、また試料量が少ないほど、検出感度が良くなるという特徴を有しています。従来の分析装置の常識では、使用する光源が強ければ強いほど、また試料量が多ければ多いほどより感度がよくなりました。そのため、従来法では、シンクロトロン放射光、X線レーザーへとより強いX線源を求めて装置が大型化するのは必然でありました。また希薄な量しか含まれていない水溶液試料の場合には濃縮を行うことによって試料量を多くして測定する必要がありました。しかし今回の装置は、全て逆の発想によって高感度化を達成しました。従って今後、より弱い光源とより少量の試料を測定することによってさらに超微量分析を達成する可能性もあります。

今回の装置は、従来の常識にすべて逆行するものですが、試料を薄めることによって高感度化を達成する方法は分光分析では実は高感度化の技術としてそれとは気づかずに使われてきました(希釈法)。今後X線以外の分野でもよりいっそう小型化・高感度化した分析センサーが開発される可能性を切り開きました。 本装置を用いることにより、土壌から流れ出た水や井戸水・河川水の微量有害元素の監視、希少金属の探査、工場の製造プロセスのモニター、赤ちゃんがプラスチックおもちゃを舐めたときに溶け出す有害成分の分析、健康診断、鑑識、など様々な応用が提案されています。

※ 2009年3月8日の週にシカゴで開催されるピッツコン(化学分析装置の展示会)にてJST(科学技術振興機構)のブースで展示予定。それに先立ち、2月26日~28日に浜松市で開催されるフォトンフェア(浜松ホトニクス総合展)でも展示します。

- 科学新聞(3月27日 2面)、京都新聞(2月13日 25面)、産経新聞(2月21日 22面)、中日新聞(3月24日 10面)、日刊工業新聞(2月13日 25面)および毎日新聞(2月28日 23面)に掲載されました。