本学西部構内の課外活動施設新営工事に伴う遺跡発掘調査には、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

このたび、発掘調査の結果、中世の庭園を構成していたとみられる白砂の埋積する流路遺構2条や、景石(庭石)などのほか、多数の遺物が発掘され、伊藤淳史 文化財総合研究センター助教による同遺跡の現地説明会を開催いたしました。

京都大学西部課外活動施設建設(2期)にともなう発掘調査 説明会資料

遺跡名:吉田泉殿町遺跡

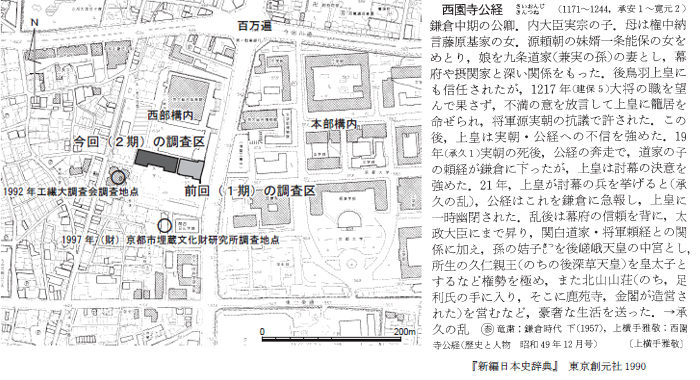

所在地:京都市左京区吉田泉殿町(図1)

調査面積:約1130平方メートル

調査期間:平成20年11月26日~

図1 調査地点の位置(1/6000)

今回の調査区は、前回(1期)調査区の西隣りにあたります。前回調査区の東南部では、石敷きと掘り込み地業をともなう鎌倉時代の建物跡が見つかっており、西園寺公経の営んだ別邸吉田泉殿の建造物に相当している可能性が高いと考えられました。

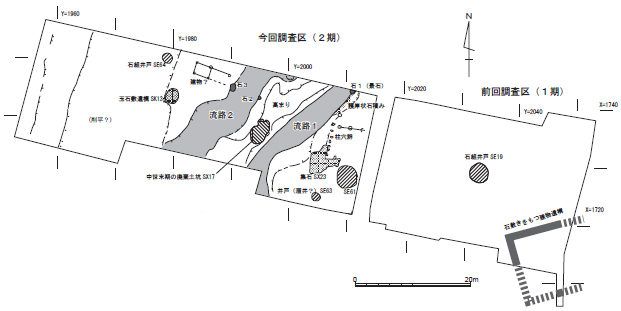

今回は、主な中世の遺構として、おおむね北東-南西方向にはしる浅い流路状遺構2条のほか、玉石を敷きつめた遺構、掘立柱建物、井戸などが見つかっています(図2)。このうち流路状遺構には景石(庭石)が配されていたことから、単なる自然の河道ではなく、庭園を構成する遺構であるとわかりました。これら流路は、出土遺物や層位的な関係から、おおむね13世紀代に機能し、14世紀後半以降には廃絶していると認定できます。こうした存続期間からみて、自然地形を巧みに取り込み造営した吉田泉殿の庭園的空間を構成する遺構であったと考えられます。

図2 おもな中世遺構配置略図(1/600)

遺構概略

東側をはしる流路1は、幅5m深さ0.5m程度。大きさ1m程度の景石(庭石)が置かれ、岸を護岸状に補強したかのような箇所が認められました。全域で底に精良な黄白色の砂が10㎝程度埋積しています。景石周辺では14世紀後半代の大量の土師器が廃棄されて、その上部を埋めています。この流路の東側一帯の高まりでは、柱穴や集石などの遺構が密に分布していますが、具体的な建造物の配置などを復元するには至っていません。

尾根状の高まりを挟んで西側をはしる流路2は、幅6m深さ0.2m程度と浅く、両岸に対となるような大きな平石が置かれていました。底には砂利混じりの白色粗砂が埋積しています。この流路2の西側一帯は平坦地がひろがり、掘立柱建物の存在を示す根石や柱穴の並びがみられます。

玉石敷き遺構も上記の平坦地にあり、1.5m四方程度の範囲に、白色や赤色の円い石を敷き詰め、湿ると美しい色合いを示します。上面や下部には13世紀半ばころとみられる土師器の廃棄をともなっていることから、祭祀遺構の可能性があります。鎌倉時代の貴族の嗜好をうかがわせる興味深い遺構です。

図3 『山城国吉田村古図』にみる地割りと今回の調査区

のおよその位置(縮尺約1/2000)

梨地の部分が字「和泉」

地誌との対応

『山城名勝志』(1705年)など江戸時代の史料には、当時にも泉殿の池跡が痕跡をとどめていたことを示す記述があります。18世紀末前後の吉田村の土地区画や字名を知ることができる『山城国吉田村古図』に今回の調査地点を当てはめると、地割が不整形に乱れた箇所が調査区の東半部に相当していることがわかります(図3)。そこは「字牛ノ宮」中に飛び地としてある「字和泉」であること、今回出土の景石は江戸時代の地層に達する高さであって、そのころでも地表面に頂部が表れていた状況が発掘の所見でも確認されること、から、江戸時代史料が示す泉殿旧跡とは、今回の調査区東半の流路状遺構が埋没しきらず残存していた状態を示しているものと想定されます。

小結

今回の調査で、庭園的な空間の存在が明らかとなったことから、調査地一帯が吉田泉殿の敷地内にあたることは確実となったといえます。とくに北方を中心に、寝殿造系の建物や苑地がひろく展開していたものと予想されます。鎌倉時代の貴族邸の具体像については、いまだ断片的な調査成果しかなく、今回広域での様相が把握可能となったことは、考古学のみならず、中世京都の歴史復元にとって重要な情報を提供する大きな意義のある成果といえます。

関連リンク

- 朝日新聞(3月30日 28面)に掲載されました。

- 京都新聞(3月27日 1面および28面)、産経新聞(3月27日 25面)、毎日新聞(3月27日 25面)および読売新聞(3月27日 27面)に関連記事が掲載されました。