2020年秋号

萌芽のきらめき・結実のとき

澤井 努

高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)/ iPS細胞研究所(CiRA)特定助教

機能しなくなった臓器を再生して移植する「再生医療」、体外での受精卵や臓器の再現、遺伝性難病の治療。iPS細胞やゲノム編集技術といった最先端の生命科学技術は、人体の神秘を解明し、不可能とされてきた治療を可能にしつつある。「科学技術が進歩することは素晴らしい。けれど、生殖観や家族観をも大きく変えうる生命科学技術。その技術が可能にする社会を私たちが心から望むのか、発展を促す前に、一度立ち止まって考えるべきではないか」。進歩の功罪に生命倫理学の視座で切り込む澤井努助教。その恩恵とリスクの振れ幅が大きいがために倫理的な課題への向き合い方は複雑だ。答えを出す鍵は、異分野の専門家とのコラボレーションにある。

間接照明の柔らかな光に包まれた空間には、広いカウンターとゆったりと座れるボックス席。7人掛けの大きな丸テーブルの中央には観葉植物が涼しげに揺れている。おしゃれなカフェと見紛う様なラウンジは、ASHBiの共有スペース。

新型コロナウイルス感染症が拡がる前は、週に一度、研究者たちが自由な雰囲気の中、分野の垣根を越えて交流する場だった。「私は哲学・倫理学が専門なので、先端科学の理解には苦労します。その分野の研究者と話しながら得られる情報が大きな助けです。異分野の人と腹を割って話し、良好な人間関係を築くことが欠かせません」。

澤井助教が所属するのは、ヒトの特性や病態発症の究明を目指すASHBiと、iPS細胞の医療への応用を目指すCiRA。生命科学技術が進歩した未来には、クローン人間の作製や出生前に遺伝子を操作するデザイナー・ベビーなど、これまでの価値観では是非を判断できない状況も起こりうる。人類はそれをどこまで許容するのか。澤井助教は、将来的な政策議論を見据え、先端技術に関する倫理的な課題を生命倫理学の視点から考察している。

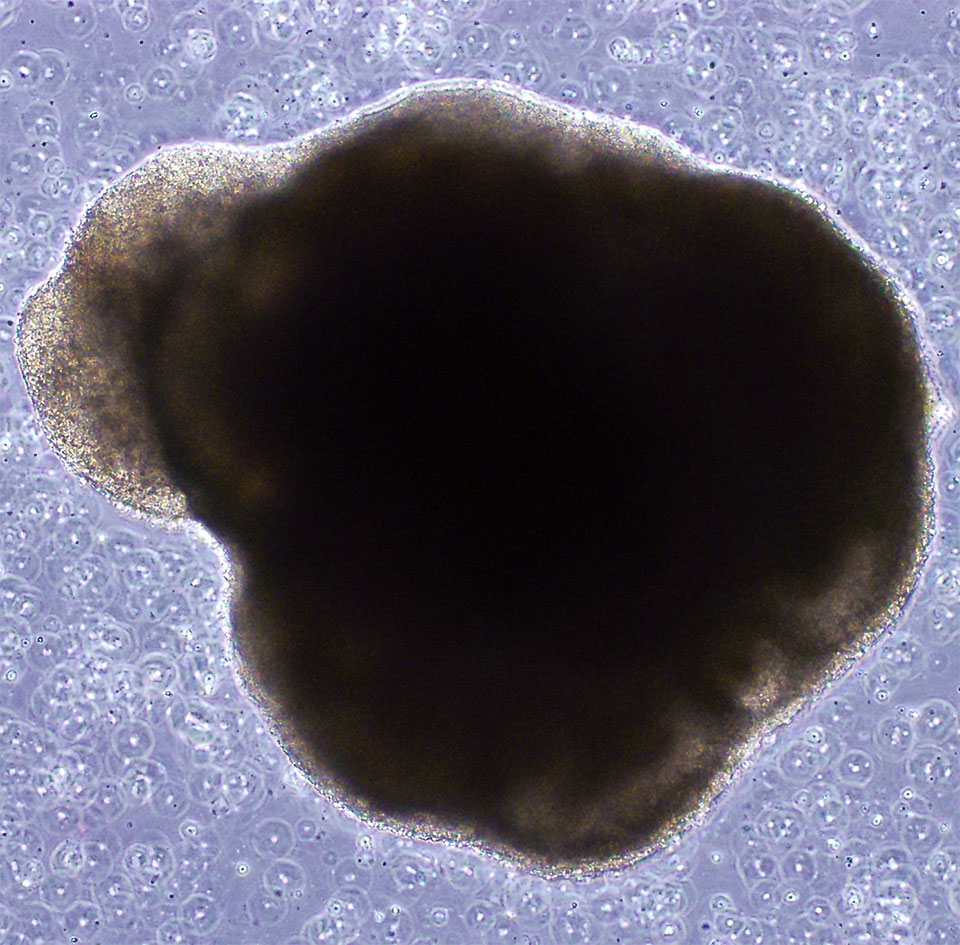

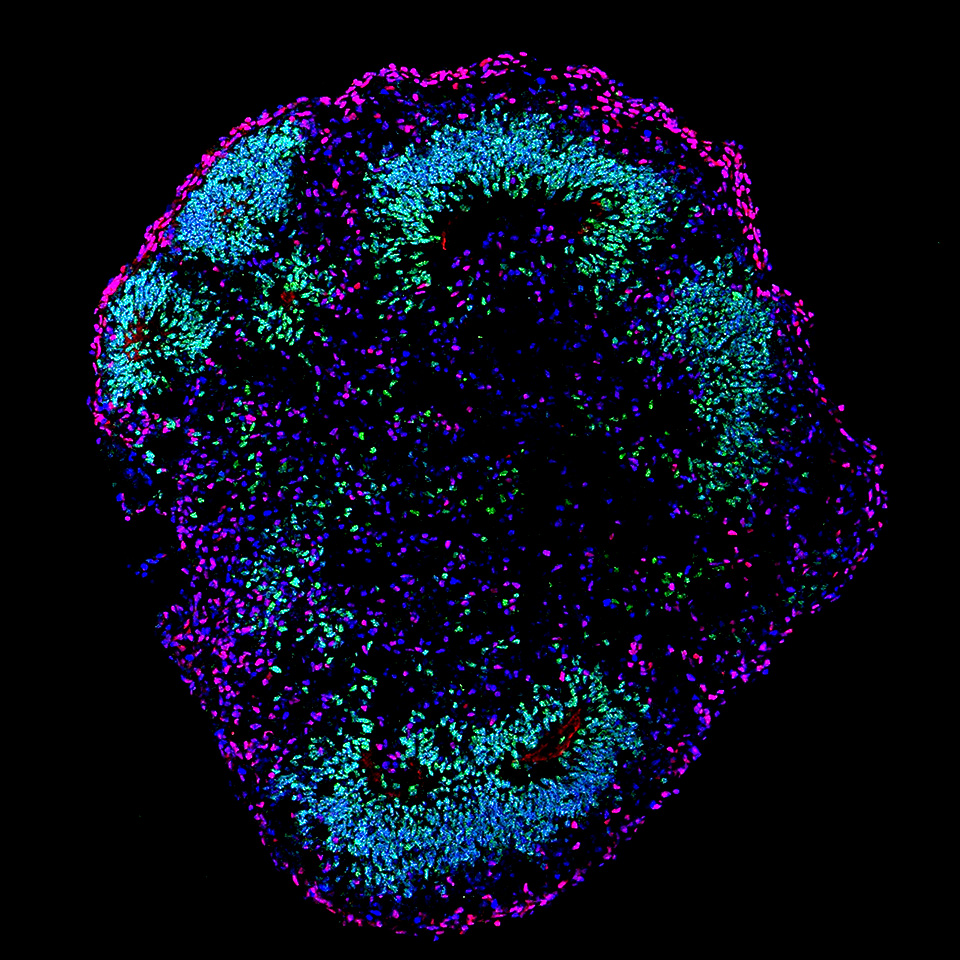

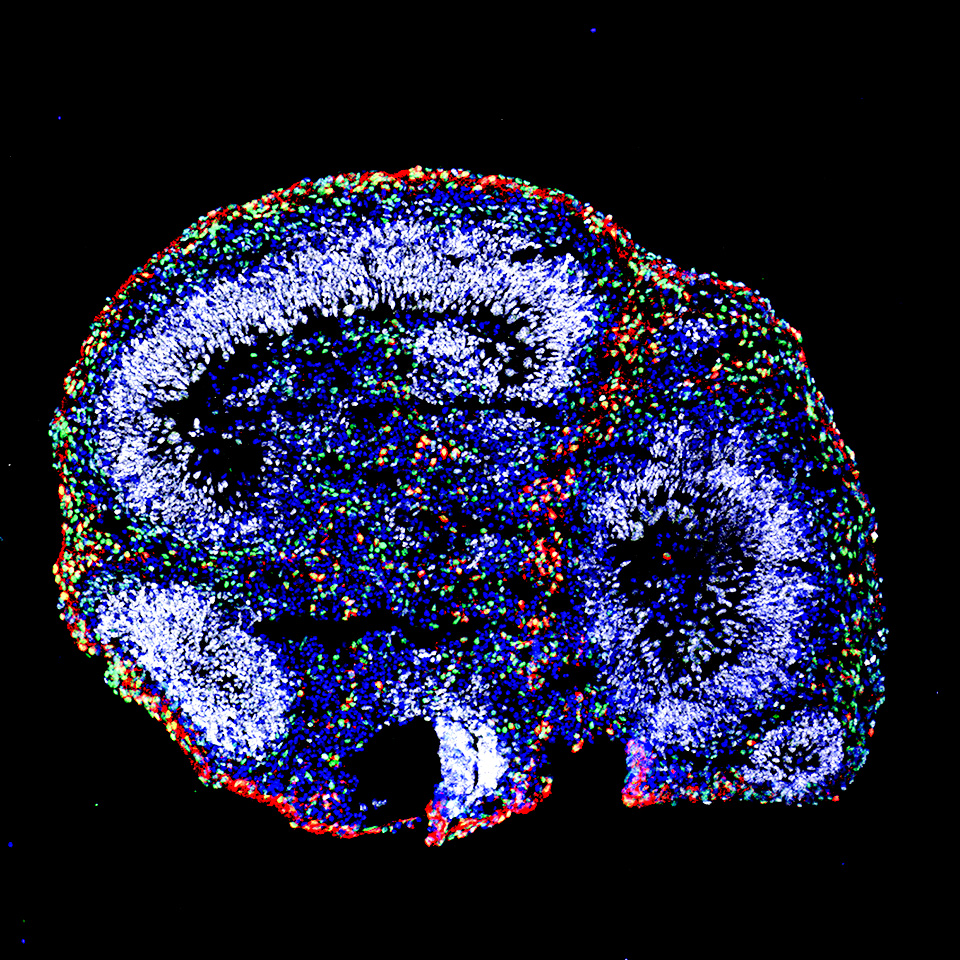

研究対象とする最先端技術の一つがオルガノイド技術。培養皿でiPS細胞など多能性幹細胞から作られる3次元の組織はオルガノイドと呼ばれ、神経領域では大脳、小脳、海馬、中脳、視床、脊髄など、その他の臓器では腎臓、肝臓、胃、腸などの作製に成功している。

生体内と同じ構造を持つ組織を体外で再現できるため、疾患が発症する仕組みの解明や創薬への応用が期待される。「技術そのものはもちろん、その倫理的検討も前例がなくフロンティア。自分たちで未来を描いて議論するしかありません」。

ヒトの脳のように意識を持つ可能性があると言われる大脳オルガノイド。しかし実際は、脳の局所的な構造を豆粒ほどの大きさで再現できているのが現状だ。澤井助教は、大脳オルガノイドが意識を持つと推定するのはやや尚早とした上で、意識を持つことをただ問題視するのではなく、どのような意識を持つかを議論することが重要だと考える。「最先端であるほど得られる情報は少ない。技術そのものを正しく把握することすら難しく、議論が飛躍しがちです。でもASHBiやCiRAでは、最前線でその技術を開発・応用している科学者たちと直接意見を交わすことができます。正確な情報に基づいて議論しなければ、過度に規制してしまうだけでなく、規制すべきところを見逃す可能性もある。偏った情報に囚われてフィルターのかかった議論をしないよう心がけています」。

左と中央は培養37日の大脳オルガノイド。右は培養52日。生体で作られる脳の層構造が脳オルガノイドでも同様に再現され、培養37日に比べて培養52日のオルガノイドでは、より成熟した層構造を形成している(写真提供・坂口秀哉氏〈理化学研究所〉)

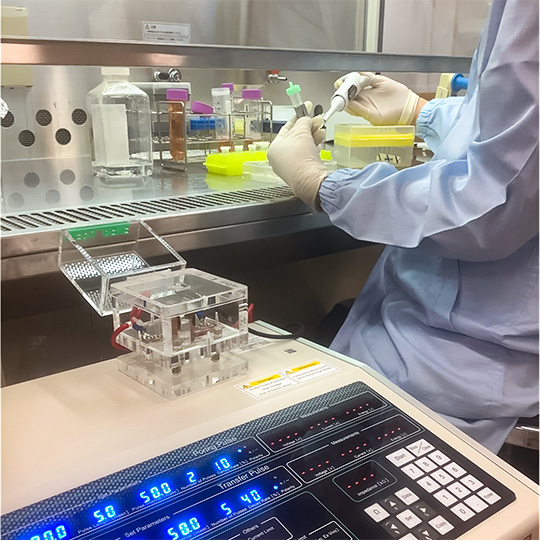

ヒトiPS細胞にゲノム編集を施している。手前の機材は遺伝子導入装置(写真提供・本田 充氏〈CiRA〉)

ヒトiPS細胞にゲノム編集を施している。手前の機材は遺伝子導入装置(写真提供・本田 充氏〈CiRA〉)

先端技術の開発や利用を規制しすぎると、生命現象の解明や医療・医学の未来を閉ざす可能性がある。そう強く意識し始めたのは、CiRAの研究者たちと出会ったからだ。

基礎研究を主軸とするASHBiとは異なり、CiRAはiPS細胞を利用した医療を患者さんに届けるための応用研究を主眼とする機関。「共同研究をしている私の友人は、筋ジストロフィーを発症しています。体が丸まって日常生活にも支障をきたすほど。自分の病気を治したい、同じ病気で苦しむ人たちを助けたいと、ゲノム編集技術をツールにCiRAで治療法を研究しています。その姿を傍らで見ていると、自ずと心が動くんです」。

遺伝子は人類が踏み込んではいけない領域だとして、ゲノム編集技術に後ろ向きな見方もある。だがこの利用を制限した途端に、筋ジストロフィーをはじめ遺伝性難病の治療法の開発は滞ってしまう。「哲学や倫理学の研究者はどうしても物事のネガティブな側面を見てしまう。どちらかというと『望ましくない社会』の姿を想像するのが得意なのです。先端技術を人類の未来のために活かそうと努力している研究者を目の前にして、ポジティブな面も等分に考えなければと気付きました」。

留学中の指導教員ジュリアン・サヴァレスキュ教授の一声に始まり、CiRAへの着任、博士論文を経て、2017年に1冊の書籍になった

留学中の指導教員ジュリアン・サヴァレスキュ教授の一声に始まり、CiRAへの着任、博士論文を経て、2017年に1冊の書籍になった

院生の頃に所属していたゼミには、デザイナー・ベビーや臓器移植などの倫理的な問題を扱う仲間が多かったこともあり、生命倫理学に関心を寄せていた澤井助教。この分野に足を踏み入れたのは、2012年秋、オックスフォード大学への留学中に舞い込んできた、山中伸弥教授のノーベル賞受賞の報道がきっかけだ。受精卵を壊して作るES細胞の倫理的な問題が指摘されていた当時、皮膚などの体細胞から作るiPS 細胞は画期的だった。

「再生医療への道が拓かれる」と称賛される中、澤井助教が抱いたのは「本当に問題ないのか」という一抹の不安。「よく知らないまま、いつのまにかその恩恵を受けているという状況がどうも好きではなくて。(笑)どんな良い点と悪い点とがあって、社会がそれらをどう受け入れればよいかを、まずは私の中で消化したかったのです」。留学先の指導教員の「このテーマで論文を書いてみないか」という言葉が背中を押した。

iPS細胞への素朴な問いから始まった研究者人生は、ゲノム編集技術やオルガノイド技術などへとフィールドを拡げた。今は、科学や生命倫理学の分野だけでなく、法学や社会学などの専門家ともコラボレーションを開始している。そのステップは大きく3つ。

「まずは倫理的な問題の洗い出し。次にその問題をどう扱うかの考察。最後に法律やガイドライン策定への提言。鍵となるのは、考察のステップです。切り込む角度によって、成果は無限に拡がります。だからこそ、現状にそった論点の見極めが必要です。その上で、法学者や社会調査の専門家などの知見を有機的に取り入れて議論し、哲学的に妥当なだけでなく社会にも受け入れられる結論に落とし込むのです。やみくもに人を巻き込むのではなく、どの分野の知恵が必要かを考えた戦略的なチーム編成が肝心です」。

画期的な技術の開発がアクセルならば、その先に起こりうる問題を冷静に見極め、時にはブレーキを踏むことも必要だ。「新しい技術で社会が大きく変わることを受け入れたくない人もいますし、メリットのみに注目し負の面を見たくないという気持ちも分かります。そういう人たちに代わって議論を尽くすことが私たちの役目。私の専門性を活かしながら、先端技術とともにある社会を提案したいのです」。

さわい・つとむ

1986年、奈良県に生まれる。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。大学院在学中にオックスフォード大学に留学。京都大学iPS細胞研究所(CiRA)特定研究員、特定助教を経て、2019年から現職。2020年1月に第2回CiRA奨励賞を受賞。