2020年春号

研究室でねほりはほり

金子守恵 准教授

大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

「目に見えて触れられる〈モノ〉から社会の仕組みや、人びとの認識の仕方に迫りたい」、そんな思いでエチオピアの暮らしに欠かせない「土器」の研究を始めた金子守恵准教授。現地の言葉を習得しながら、言語化できない情報を、手仕事を手がかりにして、現地の土器職人に学び、粘土をこねる日々を過ごした。実際に土に触れ、村の人たちと交流して見えてきたのは、土器は暮らしだけでなく職人たちの人格を形作るようなものであるということだ。

「『なぜ、土器の作り方を子どもに教えないの?』と尋ねると、『私の手と、彼女の手は違うから教えられないよ』と」。エチオピア産の深煎りコーヒーの香りが漂う研究室で、金子准教授は答えてくれた。金子准教授が調査フィールドとするエチオピア西南部の村には、アリと呼ばれる人たちが暮らす。「台所に20〜30個の土器が転がる光景はめずらしくありません。私たちには同じに見えてもそれぞれ用途が違い、どの世帯でも10個以上の土器を使い分けています」。

暮らしに欠かせない土器を作るのは、職能集団の女性たち。アリの人口約10万人のうち、350人ほどの女性が土器を作り、家計を支えている。土器職人の集団に生まれた女性は、ほとんど全員が土器作りに携わり、6歳頃には市場に並ぶ土器を作り始める。

「『作ってみなさい』と言われたその日から、すべての工程を一人で担当して作ってしまう。母親や周りの人が介入したり、教えたりすることはほとんどありません」。ふしぎに思った金子准教授が母親にそのわけを尋ね、返ってきたのが最初の言葉だ。

金子准教授自身も、調査を始めるときには職人のそばで土器作りを学ぶことを前提に村に入り、土器の成形に携わった。「手取り足取り教えることこそありませんが、作業のようすはいくらでも見せてくれます。そもそも手と身体にしみついた技術。口頭で伝えたり、見るだけで盗めるものではないのです」。

露天で2時間程度焼成し、その後定期市に出荷する(2007年)

露天で2時間程度焼成し、その後定期市に出荷する(2007年)

職人の娘たちは5、6歳になると母の手伝いができるようになる(2006年)

土器に取っ手をつける。部位ごとの大きさの違いに留意して使いわけられている

定期市の朝に焼成した土器を背負ったり、頭の上に乗せて運ぶ

村人たちはクランと呼ばれる父系の親族集団で暮らし、女性は結婚すると、夫の暮らす村に移住する。夫は農作業に従事するが、収入は微々たるもの。一家を支える収入のほとんどを土器販売が占め、職人たちは稼ぎ頭として期待される。「住む村が変わると粘土の質が変わり、これまでと同じ方法で土器を作れないことがあるのです。でも、〈教えない〉文化。職人たちは数か月間も試行錯誤して、自分の〈手に合わせた〉作り方を築きあげます」。

結婚などで社会的な立場が変われば、土器の製法も変化を強いられる。職人たちが〈いま〉用いる製法は、その時どきの彼女たちの人生の結晶でもあるのだ。「だから、職人たちの『私の作った土器です』という言葉には重みがあります。彼女たちにとっても、土器が認められることは自分の人生を肯定されることにつながるようです」。

「土器作りは〈個人〉の人生の歩みと密接に結びついている」と金子准教授が気づくきっかけは、指導教員であった重田眞義先生(現・アフリカ地域研究資料センター長)の「個人に注目しなさい」という教え。アフリカの国ぐにを研究対象として見つめるとき、現地に暮らす人たちを〈××族〉などの集団で認識することは多い。「調査地では2000年代に就学率が100パーセントに達しました。同じ民族でも、世代が違えば教育背景や生まれた環境が大きく違うのです」。現代に生きる人たちを理解するとき、〈××族〉という見方では多くを見逃してしまう。そうして注目したのが、「土器を作るアリの女性たち」ではなく、「土器職人の○○さん」という〈個人〉だ。

土器という〈モノ〉をとおして、人びとの身体の使い方や、学習・習得の仕方などを見つめてきた金子准教授。〈私の手と彼女の手〉という言葉にも象徴されるように、エチオピアの人たちにとって、知識とは身体で身につけるもの。「エチオピアでは、〈知る〉は〈できる〉とイコールです。目で観察したり、書籍を読んで得たことは〈知っている〉とはいわず、〈見たことがある〉といいます」。

土器を購入する人にとっても、「手になじむ」土器は特別なもの。こだわる人には、自分に合う土器を作る職人からしか土器を買わない、いわば「リピーター」もいる。「〈上手い・下手〉など、ほかの品と比較する視点はありません。評価軸は自分にとってそれがふさわしいかどうかだけ」。自分にぴったりと合う土器を作る人との間には、ジャアラと呼ばれる特別なつながりが生まれることも。「土器が売れないときにはお金や食べものをゆずり受けたり、逆に土器をプレゼントすることもあります。土器職人たちは、文化・社会的に隅に追いやられ、周縁化される傾向にある人たちですが、そうした社会的な階層の違いを土器が結んでいます」。

土器作りは文字に残したり、口頭で伝承されないゆえに、土器を評価して利用するお客なしでは成り立たない。「土器というと、閉鎖的・伝統的な暮らしを続けている人たちのものだと思われがちですが、土器作りはお客とのやりとりや、季節・社会的な環境の変化に影響を受けて変化します。時代ごとの〈ベストセラー〉が生まれるほど、その時代を反映した最先端のものなのです」。

〈モノ〉に注目する自身の研究のほか、積極的に村の人たちと関わり、調査地にない技術を導入する実践的な活動にも取り組む。「文化人類学には、対象の社会に影響を与えないよう、関わらずに観察する立場があることは承知しています。でも、実際に行って、それは不可能だと感じました。ならば、一方向のやりとりにならないように、村の人たちにも私たちを利用してほしい」。

エチオピアの南部では、エンセーテという植物の茎と根茎から取れるデンプンを発酵させ、蒸し焼きにしたものを主食にする。デンプンを絞り取ったあとには多くの繊維が残るが、利用されず、捨てられるだけだった。「専門家に協力いただき、繊維を活用してポストカードを作り、土産物として売ることを始めました」。

一方的に技術を伝えるのではなく、一つひとつの交流から、村の人たちの反応や意見を丁寧にすくいとり、記録する。この方法では、技術が金子准教授たちの手を離れ、村人たちの在来知となるまでには長い時間がかかることも承知のうえだ。「〈きれいに〉〈まっすぐ〉という感覚も私たちとは違います。お土産として購入する海外の方の感覚にも合わせつつ、村の人たちに合った作り方を収斂しているところです」。

2019年に、京都大学のアフリカ研究のハブ機能を持つ京都大学アフリカオフィスがエチオピアに設置され、他分野の研究者と連携した取り組みも増えている。研究をとおして培った現地の友人たちに窓口になってもらいながら、探究の旅は続く。「工学研究科の先生とともに植物由来の素材を活用した道路整備の技術開発にも関わっています。エチオピアの方たちと関わることができたから、今の私がある。なにより『フィールドに行くと楽しい』という気持ちも大きいのですが(笑)」。土器とともに丁寧に練り上げたネットワークを礎に、尽きない好奇心の先を追い求める。

かねこ・もりえ

1974年、北海道に生まれる。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士後期課程を単位取得退学。同研究科の特任助教、同大学院人間・環境学研究科助教などをへて、2016年から現職。主な著書に『土器つくりの民族誌』(2011年)、『身体資源の構築と共有』(共著、弘文堂)などがある。

研究室のヒミツ

コーヒーの発祥の地ともいわれるエチオピア。アフリカ地域で一番の生産量を誇る。エチオピアの人たちの暮らしにもコーヒーは欠かせない。

研究室のヒミツ

下のポストカードは、エンセーテの繊維で作った用紙に、乾燥させたエンセーテの葉を挟んだもの。右のエンセーテの葉のサンプルから、現地の人たちに、「きれい」と思うものを示してもらい、海外の旅行客の感覚とすり合わせながら土産物として収斂させてゆく。ハガキの柄の切り抜きにも、「魅力的」と思う線の違いが表れるという。

エンセーテは標高1,600m以上の地域で栽培されている。根茎部と偽茎につまったデンプンを発酵させて、主食にしている

エンセーテの偽茎につまったデンプンを竹ベラでかきだす

研究室のヒミツ

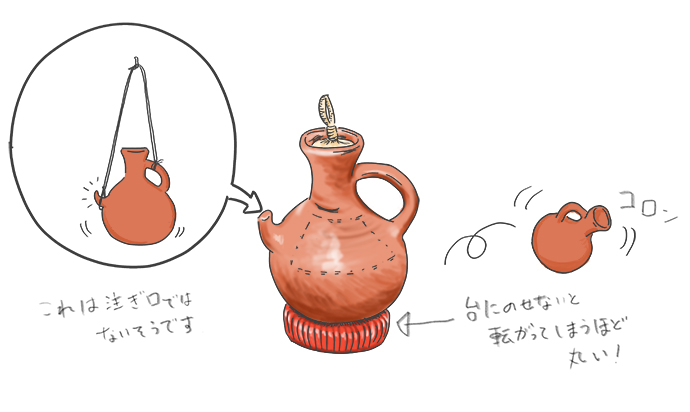

アリの人たちは、約60種類の土器を使う。そのうちの50種類は、下の表の4つに分類される。下の手のひらに乗った土器は水を運ぶティラのミニチュア。A、Bの赤茶色の土器もミニチュア。Aはコーヒー用、Bは溶かしたバターを入れる容器だという。Cは、アリ以外の地域で作られたジャバナ。コーヒーの消費量の多いエチオピアでは、どの地域でもジャバナは欠かせない道具。どれも底は丸く、平らな面に置くと転倒するが、石をかませると凹凸のある地面でも安定して設置できる。

研究室のヒミツ

土器作りの研究をしていると、世界のさまざまな地域で調査研究している友人から土産物をいただく機会がある。地域内の素材を使った〈ものつくり〉が多くの地域で実践されている。