2017年8月8日(火) 百周年時計台記念館 広報課ミーティングルーム

特集 巻頭対談

金出武雄

カーネギーメロン大学ワイタカー冠全学教授/京都大学 工学博士

土佐尚子

情報環境機構教授・総合生存学館兼任教授

ディープ・ラーニングは急速に発展し、人間の能力をはるかに超える情報を蓄積し、驚異的な速度で情報と情況を分析する力を備えた。囲碁のプログラムは、トップ棋士をも寄せ付けないレベルに到達した。それでも、「感性や創造的な仕事では人間を超えることはできない」、「アトム誕生は夢のまた夢」と主張する人もいる。ところが、お二人は、「人間にできてコンピュータにできないことはない」と断言する。コンピュータは人間社会に明るい未来を約束するものなのか、とどまることを知らない可能性に脅威はないのか。人の根本を揺さぶる問いかけを提示する

土佐 ● 京都大学の学生時代の金出さんは、かなり破格な方だったとか……。(笑)

金出 ● ごくふつうの学生。大学入学も正直あまりよく考えていなかった。私の兄が「京都がよい」というので京都に。工学部にしたのは、当時は経済成長の時代で猫も杓子も工学部だったからです。電気・電子工学科にしたのは、募集人員がもっとも多いから。まあ、受験は得意でしたから、工学部の一番で合格しましたがね。

勉強はまじめにしていました。授業で習ったことでおもしろく感じた理論や分野があれば、名著とされる本や英語の教科書を買っては一人で、それも式の導出なんかもすべて自分でしてみながら読破して、悦に入っていた記憶があります。朝永振一郎博士の名教科書『量子力学』やウィリアム・フェラーの確率論の名著など、当時読んだ手垢のついた本はいまも書斎の本棚にたくさんあります。

土佐 ● さすがですね。

金出 ● あと、よく覚えているのは、京大総長を務められた長尾真さんや松本紘さんと電気工学科の中庭でキャッチボールやバドミントンをしていたことです。

金出先生が学生時代をすごした元 電気工学教室本館にて。玄関部分がファザード保存されている

土佐 ● 長尾真元総長には、私の著書の前書きを書いていただきました。工学系の研究者ですが、文系やアートへの理解が深い人ですね。その長尾さんが助教授、金出さんが大学院生として所属しておられたのが坂井利之さんの研究室。工学一辺倒ではなく、他分野の視点を受けいれる雰囲気があったのでしょうか。

金出 ● 異なる視点を「おもしろい」という発想は、坂井先生から学びました。先生は、非数値計算計算機応用、つまり、数を計算する以外に計算機をつかうことに、いち早く取り組んでおられた。音声や日本語、画像処理など、いまでいうマルチメディア研究と人工知能の研究。

土佐 ● 人間の情報処理の方法をコンピューティングすることが基盤ですね。

金出 ● そうです、だから「人工知能」ということばを授業で聞いた瞬間に、「これは実現できる。人間を超えるのは自明の理だ」と思いました。当時は、「人間には感性や直感があるから、機械が人間を超えることはない」という議論が多数でしたが、そんなはずはないと思った。

土佐 ● 当時すでに、人工知能の能力はかならず人間を超えると思われたのですね。

金出 ● 60年代の終わりですね。当時は、「人工知能にチェスはできても、将棋はできない」と言う人がかなりいたのです。

土佐 ● 私もそのように思いました。しかしコンピュータには、通常の人間の考え方とは違う発想をさせることができる。それがポイントだと思いますね。

金出 ● 「相手の駒をとり、それを自分の味方にするという日本的発想をコンピュータが理解できるはずがない」とまじめに議論する人がいましたね。しかも、けっこう説得力があって賛成する人が多かった。

ソフトボール大会での1枚。前段左端が金出先生

土佐 ● 入力した声の抑揚に応じて赤ん坊のキャラクターが表情を変化させる「ニューロ・ベイビー」という作品をつくり、1999年に博士論文として受理されました。

金出 ● 当時のニューラル・ネットワークをもちいたのですか。

土佐 ● そうです。プログラムで表情を表出させる段階まではうまくいきました。でも、リアルタイムに学習させる段階で、私の知識不足や技術の進歩に追いつけずにつまずきました。いまなら、ディープ・ラーニングをつかってリアルタイムでラーニングできるのでしょうか。

金出 ● 当時も、できると言えばできた。もちろん、いまはできる。人間のしていることが、計算機にできないわけがない。

土佐 ● でも、どうなればコンピュータが「学んだ」ことになるのかに悩むのです。知識というデータの量が増えると、人間はそれを「知恵」に変えますね。機械に覚えさせたデータが、どうしたら知恵につながってゆくのか。この「知恵」への過程をリアルタイムに処理したいのです。

金出 ● 直感に反するかもしれませんが、もっともかんたんで有効なラーニングは、あらゆるデータ・知識をすべて覚えること。もし、それができればの話ですが、ものすごく賢い人になれる。(笑)

土佐 ● でも、その知識が適切に引きだせないと賢くみえません。京都大学の1回生ですら、「たくさんのことを覚えてきたが、これからはそれでは通用しない。これからは人工知能の時代になる」という実感があるようです。

金出 ● 人間の頭で覚えられるデータ量は少ないし、そもそもすべてのデータ、すべての経験、知識に遭遇することはできないからです。その代わりに、人は意外と少ないデータから汎化と称して、知恵というのでしょうか、多くの場合に正しいであろう一般化した情報や、ときにはつねに正しい定理として学んでいくのです。

だから、ラーニングとはきわめて大まかな言い方をすれば、入力とそれに対する望ましい出力というペアを大量に与えられたとき、そのまま覚えるのではなく、それらの関係をできるだけ保持できる関数関係を発見するということです。いまはやりのディープ・ラーニングはその関数関係を表現するのに、人の神経回路網にヒントを得たものです。比較的かんたんな計算をなんども多層に重ねる計算機構造が表現できる関数として、そのパラメータを調整することで覚えるのです。

土佐 ● 構造は規定しておいて、そのうちの特定の関数をパラメータで学習する。

金出 ● そういうことです。ディープと名づけられたのは、その層が深い、つまり層の数が従来よりも随分と多いということです。ただ、もちろん比喩として命名者の意図するところではあるのですが、ディープということばのもつ「考えの深い」という意味とごっちゃになって、「すごい」ラーニングととられるのがややこしい。古くて単純な機械によるラーニングは調整するパラメータが少なかった。たとえば、「文字を認識する」という計算構造をつくろうとするとき、あらかじめいくつかの特徴、たとえば、「横線の数がいくつ」だとか、「ループがある・ない」とかを決めておいて、それらの特徴の組み合わせ方を調整するだけだった。これにたいして、いまのディープ・ラーニングは、入力の画像データから最終の文字の名前を確定するまでの通しの関係を表現するので、パラメータを何百万個もつかい、かつ調整するのです。

自動運転車 NAVLAB1(上)、NAVLAB5(下)

1986年開発の最初の自動運転車NAVLAB1。NAVLAB5は「No Hands Across America(手をはなしてアメリカ横断)」とよばれた自動運転デモに1995年に成功した

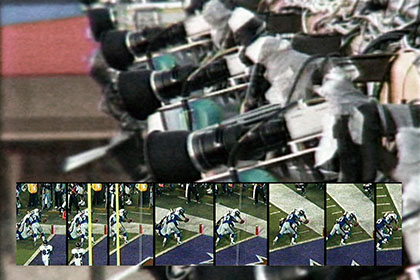

Eye Visionシステム

2001年のスーパーボウルでつかわれた、映画「マトリックス」のようなリプレイ・システム

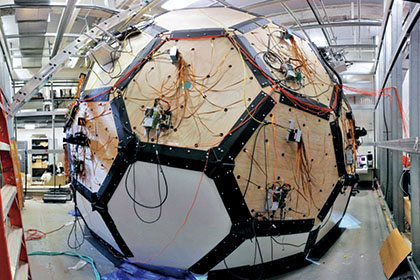

480台カメラ パノプティック・ドーム(中央の球体)

土佐 ● 若いころの私は工学を勉強していましたが、芸術分野に転進しました。ロボットの手を動かしたりする技術よりも、「人間ってなんだろう」と人の中身や人の表現に興味がむかったのです。

金出 ● 「手を動かす」という動きは表現ではないのでしょうか。

土佐 ● 伝統芸能の所作は表現ですが、心の内的な表現ではないように思います。

金出 ● はたして、そこにほんとうに差はありますか。「表現」の定義とはなんでしょう。じつは、このようにロボットあるいはAIと人とを対比する議論をするとき、多くの人は、「できる・できない」という議論と、「できてほしい・ほしくない」という議論、「できるべき・べきでない」という議論の三つをごっちゃにします。ぼくはひとまず「できる・できない」だけを議論したい。「できてほしくない」、「できるべきでない」という議論と混ぜるのは危険です。

土佐 ● 「できるべきでない」という議論は、倫理的領域に入ってきますね。

金出 ● 自分よりも賢いものが出てくることへの異常な恐怖感。

土佐 ● 嫉妬心のようなものですか。

金出 ● そう、「日本料理の繊細さは、よその国に育った人たちにわかるはずがない」と主張する人がいますね。外国人に理解されると、日本人としてのアイデンティティが壊れるのではないかという恐怖心が潜んでいたりするからです。こういう話はどこの国、文化、歴史にもあったし、変な優越感やときには偏見のもとになるのだと私は思っています。

AIとの関係も同じです。私が考えるに、「感性」とは情報とそれに対する反応です。「人間」という箱が「ある情景を見る」という外からの刺激を受けると、たしかに絵心のある人は印象深い絵に描けますが、ない人は描けない。「感性の差だ」と説明するようですが、科学や工学の視点からすれば、差に名前をつけただけでなんらの説明にもなっていない。そもそも、この二人の人間の差と、人間とAIとの差はどう違うのでしょうか。

土佐 ● 昨今の科学は、そのような人間の感性・主観の領域に入ろうとしていますね。

金出 ● 入るならば一つずつ正確に、科学のことばで表現しなければなりません。技術者・科学者としての私の信念ですが、人間といえども物理的機械です。機械ということばが刺激的すぎれば、「物理的実体」です。人間という箱、つまり実体のなかで電気・化学信号が動いている。この物理現象のしくみは、私の体の内部でだけでなく、おそらくだれもに共通するものです。その物理現象がより強く発現している人もいれば、少ない人もいる。結果として、刺激にあまり反応しない箱、すばらしい絵や美しい音楽を出力する箱という違いとなる。

土佐 ● そのように考えると、箱に計算機を入れれば同じことができるはずですか。

金出 ● もちろんいまのところ、人間の知能、つまり計算能力は計算機のはるか上をいっていますから、すぐとはいいません。いずれでしょうがね。

土佐 ● 感情・感性の設計は難しいですね。私も最初は、好きだけど嫌いなふりをするなどの大人の複雑な感情設計に挑戦したのですが、先が見えない状態になって、単純な赤ちゃんの感情設計になりました。それがニューロ・ベイビーです。

金出 ● 「機械は人間の感情を理解できると思うか」とよく聞かれます。人間だって、他人のそれはもちろん、自分の感情や主観をも充分には理解しているのでしょうか。そもそも、「計算機にできて人間にできないこと」、「人間にできて計算機にできないこと」に正確な定義を与えた人はいまだかつて一人もいない。

「コンピュータは……」の質問の答えを考えるとき、「人は……」の質問の答えに対比させて考えると、科学的意味がよりわかるような気がします。さらに言えば人工知能の進歩が、「われわれはとにかく当然に優れているんだ」という、人のいわば唯我独尊的思考に対して、「ほんとうはなにをしているのだろう」と問いかけているのかもしれません。

ニューロ・ベイビー

声の抑揚に応じて、笑ったり、泣いたり、驚いたりと、9つの感情を表す表情に変わる

Sound of IKEBANA

2016年度の文化庁文化交流使になり、作品がニューヨークのタイムズスクエアの60台のビルボードで4月の1か月間、毎夜放映された

土佐 ● これまでの発見や美術史に残る作家の作品をみると、タブーを打ち破ることが新しい成功につながっているように思うのですが……。

金出 ● まさにそうだと思います。

土佐 ● 芸術文化は、評論家の客観的なようで主観的な判断で価値が決まり、いまの歴史があるといえます。その曖昧な部分をデジタル化して解析すれば、「これがいい」とされていた要素とはまったく違う特徴を、AIがはじき出すかもしれません。美術史からすれば禁じ手かもしれませんが、私は挑戦してみたいですね。

金出 ● それはおもしろいね。可能性は大いにある。よぶんなルールを教わっていないAIシステムなら囚われることがないかもしれない。「イグノランス・イズ・パワー(無知は力なり)」やね。碁でも、人なら師匠から注意を受けるような手をAIが打ったりした。いまではプロ棋士がその手口をまねている。(笑)

土佐 ● タブー破壊は、社会の革新には欠かせないですね。私も、日本文化のさまざまな型や美をAIでとり出す足がかりとして、生け花の型を音でつくる「サウンド・オブ・イケバナ」という作品をつくりました。下に置いたスピーカーからのサイン波でつくった不安定な三角形の生け花の型を2000分の一のハイスピード・カメラで撮影しました。現代の技術で自然を切りとろうという試みです。

金出 ● これはおもしろい発想だ。本来は人間の目には見えない映像を撮影することで、目に見えるものとした。まさに人工美ですよ。

土佐 ● 生け花は自然を生けどるものですが、だれもしたことのない現代の技術の方法でアートをつくらなければおもしろくないし、美術史的に価値がないと考えています。日本人は自然の生けどりを美しいと思い、それを芸術だと感じます。それで現代の技術でしかできない方法で自然を切りとってみました。しかし、西洋人は、自然の生けどりを美しいと思いながらも、そこに人間が描かれていないと芸術とは感じません。

金出 ● 最新の道具をつかって人に見えるようにされた。人はそれを見て新たな意味を見つけ、そこからさらに新しいなにかを生みだす。発明や発見も、まさにそういうことです。新しいアイデアがどこかにあっても、それは見えない。けれど、存在している。それを土佐さんの作品でいうならばハイスピード・カメラにあたるような、新しい論理や考えで突き詰めると、現象が見えはじめ、頭の中で形をなす。それが発明であり、発見。いったん見えるようになれば、そのアイデアで新しい装置や応用が生み出される。ここでは、土佐さんによって新しいアートができた。

土佐 ● そう考えれば、同じことですね。この「Invisible Nature (先端技術でしか見えない自然現象)」の形態を物理的に取りだしたいと思っています。いまはアナログで波形を検証していますが、CGシミュレーションやディープ・ラーニングで再現して、それを3Dプリンターで造形して、モニュメントや建築物にまでもっていきたいのです。3Dのものづくりも変わると思います。

金出 ● 私たちが開発した480台のカメラをつかったパノプティック・ドームというシステムで現象を撮像すれば、リアルタイムで三次元にするのはかんたん。

土佐 ● おもしろいですね。2000分の一秒の高速度撮影ができるのなら実験してみたいです。

金出 ● だれもが、「なるほど、AIは進歩したな」と思う目標を宣言すれば、理解者はもっと増えます。IBMのワトソンAIシステム開発での「テレビのクイズ番組で人間のチャンピオンを破る」、チェスや碁での「人間の世界チャンピオンに勝つ」という目標はわかりやすく賢い言い方です。日本だと国立情報学研究所の「ロボットは東大に入れるか」もいいね。これらが実際にできればまぎれもない進歩。結果として、あっという間に応用、さらに新しい分野が生まれてきた。人工知能があるステップを超えることを、人が聞いて新しいと思える表現で伝えたい。

土佐 ● 「AIは芸術大学のデッサン試験に合格できるか」はどうですか。

金出 ● 人間よりもAIを大学に入れたいと思ってもらえたら成功です。でも、それだと二番煎じだから、「日展で入選するか」ではどうでしょうか。(笑)

金出 ● 「理想的なロボットはなにか」とよく聞かれます。なんでもしてくれるロボットが最高のように思うかもしれません。高齢者や体の不自由な方のためのロボットを研究していて気がつきました。私の答えはそうではなく、「人がしてほしいこと」マイナス「その人ができること」±Δを提供するロボット。つまり、人がしたいと思ったなにかを、その人ができる場合は、ロボットはなにもしない。人の能力が病気や故障でたまたま足りなければその差の力を提供する。そして、最後の±Δがミソです。プラスΔ、つまりちょっと余分に助ければ、「べんりだな・親切だな」と人は思う。ときにはマイナスΔ、つまりやや不足めに提供すると、人はこのぶんを埋めようとするから、その能力を保持したりあるいは回復するのを助ける。

土佐 ● すべてが与えられると、おもしろくもなんともない。人間の最大の幸福は、自分のできることは自分ですることです。

金出 ● 自動運転も、通常は人間が運転している(と思っている)が、機械はつねに見守っていて危ないときには運転をさっと引き継いでくれるものがよい。でも、いまの考えはその逆。ロボットが運転して、危ないときは人間が運転しろという。(笑)

土佐 ● 急に代われといわれてもできるわけがない。危ないときに、ロボットが制御してくれるほうがありがたいですね。

金出 ● なにより、自分で運転しているという満足感がだいじ。

土佐 ● いまは、人間が楽をすることだけを考えた、いやな設計になっていますね。

金出 ● 自動化がほんとうによいことかどうかね。朝起きたらベッドから食堂に運ばれて、ご飯を出してくれる。トイレにも自動で連れてゆかれて、手も洗ってくれる。眠くなればベッドに運んでくれて、子守唄を歌ってくれる……。そんなロボットと暮らしていても、楽しくもなんともない。

土佐 ● そういう暮らしだと、いっさい動かなくてよいから太るだろうし……。そもそもなんのために人は生きるのか……。人としての機能が衰えたときに補充するのが機械ですが、AIは人間が意識していない場面での貢献が期待できますね。

こんごは介護ロボットの需要も増しますが、ロボットのふるまいやケアの文化を設計することがだいじになるはずです。お風呂にしても、ベルトコンベアのように流されるのではなく、人間として介護してもらえるとありがたい。

金出 ● ロボットとは、なにかをしてくれるアクター、補助してくれるヘルパー、そして私たちの能力を増幅してくれるエンハンサーであるべきです。だから、人とコンピュータとを対立させて考えることにぼくは抵抗するし、それはコンピュータの一面しか見ていない議論に陥っている気がする。

土佐 ● 80年にカーネギーメロン大学に行かれてから、アメリカで35年以上勤めておられるのですね。人間関係や暮らしに悩んで日本に戻る人も多いですが、金出さんは大きな研究所の所長まで務められた。アメリカ暮らしがあっていたのですか。

金出 ● そうかもしれません。ふつうにしていたということでしょうか。外国人だからと目だたないようにする必要も、逆に片意地張ってむりに自己主張する必要もない。できることはするし、できないことはしない。自慢したいことは自慢して、がっかりすることはがっかりする。みずからに正直だったのかな。もちろん、ことばに困ることも、食べものに不満をもつこともありますが、それはそれ。

土佐 ● 80年というと、日本は高度経済成長後の安定期ですね。

金出 ● 当時は、日本の企業との仲をとりもったりして、日本人であることがアメリカで有利に働くふしがありましたね。でも、出かけるとき、坂井先生にこういわれていたのです。一つは、「行くからには、〈日本人ここにあり〉という成果をあげてこい」。二つめは、「ただし、日本人であることをアドバンテージにしてはならない」。

土佐 ● 二つは相反するようにも感じますね。

金出 ● それが坂井先生の偉いところです。先生が言わんとされたのは、「科学技術者なら、その能力だけで勝負しなさい。日本人だからできる・できない、などといっているうちは勝てないよ」と。

土佐 ● 私もボストンのMITに招聘アーティストとして三年間滞在し、禅の精神をコンピューティングしたインタラクティブな作品を発表しました。この作品をつくる過程で、MITの教授や研究者、学生、ボストン日本協会などとの協力のなかで、はじめて彼らと連帯感を感じました。

金出 ● 「日本人だからできる」という発想はやめろというんですね。これは、ふつうにいわれることと逆だから、すごいなと思ったものです。「日本独自」といっているうちは、「競争しません」といっているのと同じだと。逆に、「日本人だからできない」といってはならないということも意味している。どちらも外国人とはまともな競争ができない。

土佐 ● 金出先生とお話ししていると、創造性に富んだ発想や視点にワクワクします。分野はまったくといっていいほど違うのに共通点があります。世界というのは、ほんとうは微妙な違いがおおきな見かけの差をつくっているのかもしれませんね。まさにクリエイティブの源。

金出 ● ごくふつうのことをしていればよい。あまりむずかしく考えない主義なのですよ。あたりまえのことを言っているほうが、最後に勝つと思うから。

土佐 ● それをいうには勇気が必要ですよ。あたりまえのことで注目されるのは、それだけの成果をあげておられるからです。(笑)

金出 ● 成功した研究の話を聞くと、「なんだ、そんなことでいいの」って思うことがしょっちゅうあるでしょう。素直な発想がほとんどだからです。(笑)「そんなことならずっと前から考えていたのに、どうして挑戦しなかったんだろう」と思うこともよくありますね。

土佐 ● そうして他人に先んじられた経験をすると、やはり悔しいですか。

金出 ● もちろん。(笑)でも、発想は同じでも、自分は他人を納得させるレベルに到達していなかったんだ、みずからの負け惜しみでしかないんだと気がつく。世紀の大発見にも、似たような話はよくありますね。ときに、「だれも考えつかない、していない研究を云々」という話があるけれど、よく調べてみると、よく似たことはそれ以前にいろいろな人が言ったり、発表したりしている。だけどそれは意味あるレベルに達していないから、だれも注目しないで終わっていた。

土佐 ● 同じことを考えている人が多ければ多いほど、流行する側面もある。

金出 ● そう。だれも言い出さないアイデアは、一般にたいしたアイデアではないから、だれも考えないし、発表もしない。

土佐 ● 発想が似ていることじたいは悪いことではなくて、それが流行る矢先、最先端となる兆候かもしれませんね。問題は、どこまで先鋭化できるかですか。

とさ・なおこ

工学博士(東京大学)。マサチューセッツ工科大学建築学部Center for Advanced Visual Studiesでのフェローアーティストをへて、現職。感情・意識・物語・民族性といった、人間が歴史のなかで蓄えてきた文化をインタラクティブに表現し、心で感じるインターフェース「カルチュラル・コンピューティング」を提唱し、作品を制作・研究する。作品はニューヨーク近代美術館、国立国際美術館、富山県美術館、名古屋市美術館、高松市美術館などに収蔵されている。2016年度の文化庁文化交流使を務めた。

教育研究活動データベース

かなで・たけお

1945年に兵庫県に生まれる。1974年に京都大学で工学博士号を取得後、同助手・助教授をへて、1980年に米国カーネギーメロン大学に移る。1992年から2000年まで、同大学ロボット研究所所長。1998年からワイタカー冠全学教授の称号をもつ。コンピュータビジョンやマルチメディア、ロボット工学で先駆的な研究に取り組む。受賞歴に、米国工学アカデミー外国特別会員、京都賞、フランクリン財団メダル・バウアー賞、IEEE Founders Medal、C&C賞、大川賞、船井業績賞、立石特別賞など。