磯部洋明 総合生存学館准教授らの研究グループは、国立極地研究所、国文学研究資料館、総合研究大学院大学などと共同で、「宋史」や「明月記」などの歴史文献に残されたオーロラの記述と、樹木年輪の炭素同位体比を比較することなどにより、7世紀から13世紀にかけての巨大磁気嵐(地磁気が世界規模で数日間弱くなる現象)の発生パターンを明らかにしました。

本研究成果は、2017年2月27日に米国地球物理学会の発行する学術誌「Space Weather」にオンライン掲載され、同誌のEditors’ Highlightに選ばれました。

研究者からのコメント

本研究で得られた結果は、科学的には、将来起こりうる最悪の宇宙環境を理解、予測し、「宇宙災害」への具体的な対策を立てる上で重要です。また、人文学的側面としては、過去の歴史文献に記された天変の記録が科学的に裏付けられたことで、歴史文献の解釈の在り方も変わってくる、つまり、当時の人々の天文観・自然観へのより深い理解に役立つことが期待されます。

概要

藤原定家(1162-1241)による「明月記」や仁和寺の「御室相承記」には、1204年2月21日から23日に、京都でオーロラが見えた記述があることが先行研究の検討から知られていました。中国の歴史書「宋史」には、同じ2月21日に、太陽に大きな黒点が観測されたという記述があります。これらの記述は、現代的な観測データから推定する限り、太陽から噴き出たコロナ質量放出(太陽フレアと呼ばれる爆発に伴って、大量のプラズマが太陽磁場を引き連れて一気に宇宙空間へ噴き出す現象)が何度も地球に直撃することで、大きな磁気嵐が単発で終わらず何度も発生する「連発巨大磁気嵐」が起こっていたと考えられます。

本研究グループは、さらに時代を遡って連発巨大磁気嵐の発生パターンを検討するため、「宋史」における900年代から1200年代の「長引く赤いオーロラ」の記録と、太陽活動の強弱を反映する樹木年輪の炭素同位体比の測定データを比較しました。その結果、太陽活動の極小期前後よりも、極大期付近に多く記録されていたこと、また、太陽活動が長期的に弱くなった1010年から1050年には、そのような「長引く赤いオーロラ」の記述がないことが明らかになりました。

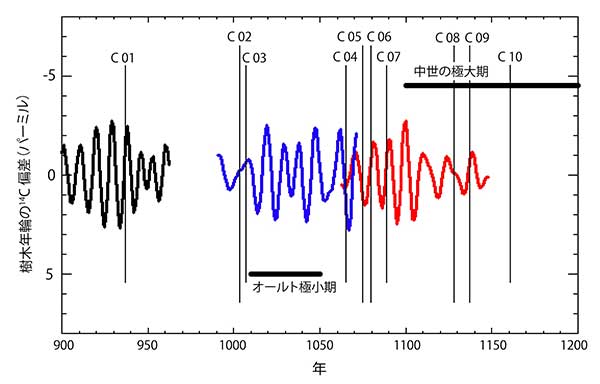

図:樹木年輪から復元された太陽活動の変化(黒・青・赤のグラフ。色は分析に用いられた樹木の違いを表す)。C01からC10の縦線は、中国で長引く赤いオーロラが見られた日を示す。また、太陽活動が長期間にわたり低下した「オールト極小期」、長期間にわたり激しくなった「中世の極大期」の年代も示した。

グラフの曲線から、太陽活動が11年周期で変動しており、長引く赤いオーロラの見られた日は、この11年周期の極小期よりも極大期付近にあることがわかる。また、太陽活動が長期間にわたり弱くなった「オールト極小期」には、長引く赤いオーロラは記録されていない。

詳しい研究内容について

書誌情報

【DOI】 https://doi.org/10.1002/2016SW001493

Ryuho Kataoka, Hiroaki Isobe, Hisashi Hayakawa, Harufumi Tamazawa, Akito Davis Kawamura, Hiroko Miyahara, Kiyomi Iwahashi, Kazuaki Yamamoto, Masako Takei, Tsuneyo Terashima, Hidehiko Suzuki, Yasunori Fujiwara, Takuji Nakamura (2017). Historical space weather monitoring of prolonged aurora activities in Japan and in China. Space Weather, 15(2), 392–402.

- 朝日新聞(4月12日夕刊 8面)、日刊工業新聞(3月24日 31面、5月4日 15面)、毎日新聞(3月22日夕刊 10面、3月27日 1面)および読売新聞(4月3日夕刊 12面)に掲載されました。