2019年秋号

萌芽のきらめき・結実のとき

高谷知佳 (法学研究科 准教授)

雷神と化して朝廷を襲った菅原道真、源頼光に倒された土蜘蛛や酒呑童子、家宝の皿を割って主人に手討ちにされた「番町皿屋敷」の亡霊……。前近代の怪異・怨霊の物語は、多くの史料に記され、能や歌舞伎などの多様な娯楽を通して語り継がれている。しかし、実は同時代の人びとは、それらの怪異や怨霊をしたたかに利用して、裁判や交渉を自らの有利に進めようとしていた。高谷知佳准教授が「怪異」を切り口にして見出すのは、それとは裏腹の人びとの合理性だ。

平安時代から江戸時代初期にかけて、奈良県の多武峰(とうのみね)妙楽寺(現・談山(たんざん)神社)に祀られる藤原鎌足の木像「大織冠像(たいしょくかんぞう)」が破裂するという怪異現象がたびたび起こった。人びとは、「凶事の前ぶれだ」と恐れ、政権は多武峰に使者を派遣し、祈りを捧げて怒りを鎮めようとした。

「破裂といっても、割れて飛び散るわけではなく、少しヒビが入ること。気温や湿度の変化によって割れることもあるでしょう」。淡々と答えるのは、「怪異」を切り口に、中世の政治情勢や政治に絡む人びとの思考にせまる高谷知佳准教授。とはいえ、その原理を知っている現代の私たちでも、仏や地蔵の顔に傷がつくと、背筋に冷たいものが走る。車止めのコンクリートが欠けていても、なんの感情も抱かないのに、だ。科学の知識に乏しい中世の人びとなら、なおさら恐れたのでは。「もちろん恐かったはず。でも、文献をながめると、『さほど信じてないな』と思えるふしも(笑)」。それはどういうことなのだろう。

明治維新以前の日本社会では、「神仏が国家を守る」という前提のもと、政権と寺社が強く結びついた。前述の「破裂」や、寺社境内に動物が侵入して変死する、火の玉が飛ぶなどの怪異現象は、神仏がこれから社会に起こる凶事を警告しているのだと解釈され、怪異の発生を寺社が申し出ると、政権はその解決に奔走した。

政権にとっては「凶事を未然に防いだ」という社会へのアピールになり、寺社にとっては政権に近づき、自らの地位を高める手段になった。「寺社が武士と裁判をして負けそうなときや、修繕や祭礼に協力してもらえないときなどに、『怪異が起こった、神仏がお怒りだ』と主張して、裁判を有利に運ぼうとすることもありました」。

中世には、現代のような、全ての人に等しく適用される法や裁判制度はなく、当事者間での交渉はもちろん、法以外の慣習を利用したり、権威ある第三者に取りもってもらったりすることもあった。「法や裁判の不充分な社会を、いかにサバイバルするか。室町時代はとてもシビアな時代なのです。怪異はこうした裁判や交渉で武器となりました」。

『付喪神絵巻 2巻』(抜粋)

室町時代に成立した「付喪神(つくもがみ)」の話を描いたもの。「付喪神」は、捨てられたことに腹を立て、妖物に変化した古道具たちが復讐を企てるも、最後には改心し、仏門での修行をへて成仏を果たす物語(所蔵・京都大学附属図書館)

藤原鎌足公御神像

藤原鎌足公御神像

別名・大織冠像。藤原(中臣)鎌足は飛鳥時代の豪族。中大兄皇子とともに蘇我氏を倒し、大化の改新後は政府の中核を担う。平安時代に栄えた藤原氏の祖(写真提供・談山神社)

藤原鎌足像はたびたび破裂しているが、その一つひとつを調べてみると、破裂の直前に、多武峰に関わる裁判や紛争が起こっていることが多い。そして、政権から派遣された使者が、破裂した鎌足像に向かって祈りを捧げると、割れた部分が治ったとされている。木像が割れることはありえても、治ることはまずない。このことは、鎌足像を最も間近で見ている多武峰こそが、実態と異なることを知りながら、自らの利益のために怪異を利用していたことを示している。

しかし、世の中が戦国時代に移行する時期になると、怪異は政権を動かすことができなくなる。多武峰は、応仁の乱以降、たびたび戦乱にまきこまれ、朝廷や室町幕府に介入してもらおうと、何度も破裂を報告したという。「朝廷は、使者は派遣するものの、根本的な戦乱の調停などにはいっさい取り合ってくれませんでした。このため多武峰は、『祈祷を捧げても破裂は治らなかった』、『治ったが、数日後にまた破裂した』などと、気の毒になるくらい、何度も破裂を訴えています」。

中世の終わりとともに、多武峰だけでなくその他の寺社も、政権に対して怪異を訴えることはなくなった。その代わりに近世の政権のもとでは、裁判制度が充実していった。

高谷准教授の専門分野は法制史。特に室町時代が専門だ。法学部に入学後も、子どもの頃から惹かれてきた妖怪などの「おどろおどろしい話」や、その背景となる歴史や古典文学への興味はずっと続いていた。その関心と法学部との交点を探す中で、この分野に出会った。

法制史は法の成立や運用などの歴史を研究する学問。西洋の近代的な法や裁判の制度が導入された明治時代以降の研究が最も多く、前近代では『御成敗式目』の作られた鎌倉時代や、『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』の編纂された江戸時代の研究がさかんだった。「成文法や明確な裁判制度がほとんどみられない室町時代の研究は少なかったので、どのように秩序が形成されていったのか、明らかにするべきことはまだたくさんあります」。

研究の道に進んでからは法制史の先生に師事しながら、文学部の日本史研究室にも足を運んだ。「『門前の小僧習わぬ経を読む』といいますが、本堂にまで入れてもらって勉強させてもらいました(笑)。京都大学の学問の環境のおかげでここまできました」。

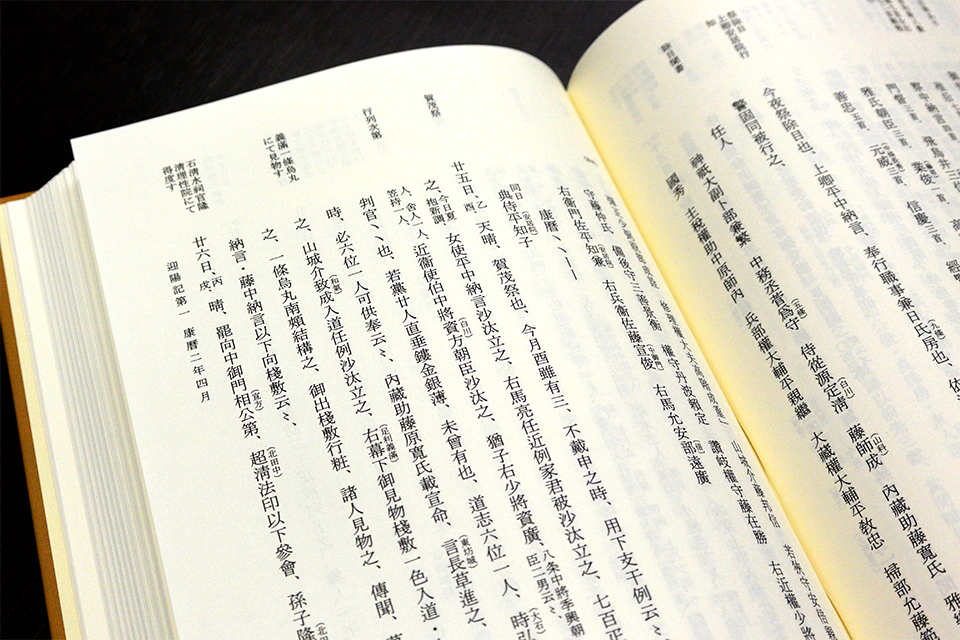

研究は、関連する日記などの古い記録を読むことから始まる。応仁の乱の後の京都では火事が頻発し、室町時代の多くの書類が燃えてしまったという。「それに筆まめな人がいたかどうかも重要」

研究は、関連する日記などの古い記録を読むことから始まる。応仁の乱の後の京都では火事が頻発し、室町時代の多くの書類が燃えてしまったという。「それに筆まめな人がいたかどうかも重要」

現代の法やモラルに、伝統や歴史はさまざまな影響を与えている。特に京都では、「伝統を守る」ということが重視される。しかし一方で、個別の「伝統」や「由緒」を遡れるだけ遡ってみると、実は江戸時代に、同じような立場や集団の争いの中で、一歩抜きんでるために生み出されたものであることが多い。例えば、戦国武将の鎧や刀をめぐる由緒などは、戦国時代にではなく、江戸時代の相続争いの中で主張されるようになったものも多くある。そして、政権に対して訴える理由のなくなった神仏の霊験や怪異も、その由緒の中に織りこまれていった。

法制史を学ぶのは、過去の事例を今に活かすためではなく、法や規範、伝統やモラルが生まれた過程をきちんと知るため。「歴史を学ぶことはできても、歴史に学んで現在の問題を解決することはできません。過去の人びとは、自らの直面する問題を解決するために、怨霊の執念を利用し、さまざまな知恵を駆使して、現代の視点で見ると非合理的な〈怪異〉を主張したり、想像に満ちた〈由緒〉を作り出したりしました。歴史はそうした思考と決断の積み重ねです。それと同じように、現在の問題は、現在のわれわれの手持ちのカードで取り組まなければならない。将来、法を運用する側に立つかもしれない法学部の学生たちには、これだけは覚えていてほしいのです」

たかたに・ちか

1980年、奈良県に生まれる。京都大学法学部卒業後、同学部助手(現在の助教)をへて、2006年から現職。著書に『「怪異」の政治社会学──室町人の思考をさぐる』(講談社選書メチエ)、編著に『日本法史から何がみえるか──法と秩序の歴史を学ぶ』(有斐閣)がある。