2013年9月27日

左から髙橋教授、森実助教

森実飛鳥 iPS細胞研究所(CiRA)臨床応用研究部門助教、髙橋淳 同教授らの研究グループは、霊長類(カニクイザル)を用いて、iPS細胞から作製した神経細胞を脳に移植し、自家移植(自分自身の細胞を移植すること)と他家移植(同じ種の別個体の細胞を移植すること)における免疫応答の影響を調べました。自家移植の場合はほとんど免疫反応を起こすことなく神経細胞が生着することを明らかにしました。一方、他家移植の場合、ミクログリアやリンパ球による免疫反応が起きていました。iPS細胞の利点の一つは自家移植が可能になったことですが、これまでのマウス等の研究では、iPS細胞を用いた自家移植でも免疫反応がみられるという報告とみられないという報告があり、議論が続いています。またこれらの実験は、いずれも臨床応用を想定した実験系ではありませんでした。今回、霊長類を用いてパーキンソン病におけるiPS細胞移植の臨床応用を想定した直接比較実験系により、iPS細胞由来神経細胞の自家移植では免疫反応がほとんどみられず、他家移植に比べ免疫反応や細胞生着の観点から優れていることをデータとして示すことができました。

本研究成果は2013年9月26日正午(米国東海岸時間)に米国科学雑誌「Stem Cell Reports」に公開されました。

ポイント

- 霊長類(カニクイザル)を用い、自家移植と他家移植での、iPS細胞由来ドパミン産生神経細胞移植後の免疫反応と細胞生着を比較検討した。

- 他家移植では免疫反応がみられたが、自家移植ではほとんど免疫反応がなかった。

- パーキンソン病のiPS細胞による細胞移植治療の臨床応用に向けて、免疫学的観点からは、自家移植が有望であることの科学的根拠を初めて示した。

研究の背景

パーキンソン病は、進行性の神経難病で、脳の中でドパミン産生神経細胞が減ることでドパミン量が減り、手足が震える、体がこわばって動きにくくなるなどの症状がでます。これまでの、薬物や電極を用いた治療法では、症状の改善はできてもドパミン産生神経細胞の減少を食い止めることはできませんでした。そこで、細胞移植によって神経細胞を補い、新たな神経回路の形成を促して脳の機能を再生させるという、より積極的な治療法に期待が寄せられています。ヒトiPS細胞もその移植細胞の供給源の一つと考えられています。

iPS細胞は、患者さん自身から作製した細胞を用いた自家移植につながると期待されています。自家移植で免疫反応が起こらなければ免疫抑制剤を使う必要がなく、免疫抑制による副作用を回避できますが、これまでのマウスを用いた研究では、iPS細胞を用いた自家移植で免疫反応がみられるという報告とみられないという報告があり、議論に決着がついていません。また、これらは臨床応用を想定したような、iPS細胞から誘導した分化細胞の移植ではありませんでした。その上、霊長類で自家移植と他家移植の影響を直接調べた論文は発表されておらず、実際の臨床応用に際してiPS細胞を用いた自家移植の有用性は分からない状況でした。そこで、本研究ではカニクイザルの脳にiPS細胞から作製したドパミン産生神経細胞を移植し、自家移植と他家移植における免疫反応を比較しました。

研究結果

(1)霊長類のiPS細胞からドパミン産生神経細胞を作製し、細胞移植を実施

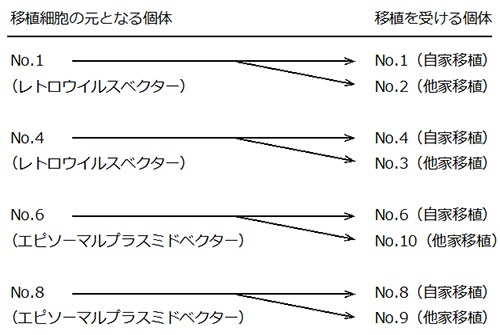

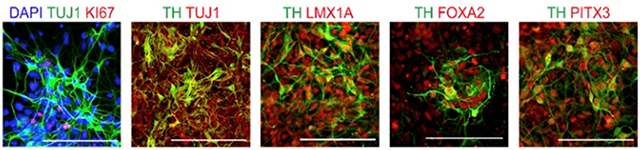

まず、2頭(No.1とNo.4)のカニクイザルの皮膚線維芽細胞から、レトロウイルスベクターを用いて初期化因子を導入し、iPS細胞を作製しました。加えて、2頭(No.6とNo.8)のカニクイザルの末梢血からエピソーマルベクターを用いてiPS細胞を作製しました。免疫反応を直接比較するため、同じ細胞株を用いて自家移植と他家移植を行い、4ペアで実験を繰り返しました(図1)。その後、これまでに報告されている方法に改良を加え、28日間かけてドパミン産生神経細胞へと分化させ(図2)、脳内に移植したのち約3ヶ月間免疫抑制剤を使用することなく観察しました。

図1:移植細胞と移植を受けるサルの組み合わせ(No.は個体識別番号)

図2:カニクイザルから作製した神経細胞の免疫染色

ドパミン産生神経細胞に特徴的なマーカーを検出できた。(DAPI:細胞核、TUJI:神経細胞、K167:細胞分裂マーカー、TH、LMX1A、FOXA2、PITX3:ドパミン産生神経細胞マーカー)

(2)自家移植ではほとんど免疫反応なしにドパミン産生神経細胞が生着

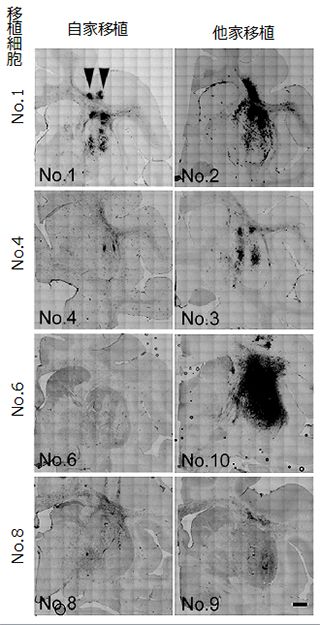

PETや免疫組織化学染色から、他家移植の場合、免疫反応を担うミクログリアやリンパ球が移植部位に集まっていることが明らかになりました。一方、自家移植ではそのような免疫反応を検出することができませんでした。さらに、MRIや免疫組織学的な実験により、移植された細胞は自家、他家ともに、3~4ヶ月後も免疫抑制剤を使用することなく生着していることがわかりました。ただし、自家移植においてより多くのドパミン産生神経細胞が生着していました。

図3:移植後の脳におけるミクログリアの様子 (抗MHC-Ⅱ抗体による染色)

黒く染まっている部分がミクログリア。それぞれのペアにおいて他家移植のほうが、より多くのミクログリアが移植された細胞近辺に集まっていることが分かる。矢頭:移植部位

本研究の意義と今後の展望

iPS細胞の出現によって自家移植が可能になりましたが、霊長類において本当に免疫反応が起こらないのか、他家移植と比べてどれくらい違いがあるのかについては明らかにされていませんでした。本研究では、霊長類を用いて、自家移植と他家移植における免疫反応や細胞生着数を直接比較することによって、パーキンソン病の臨床応用に向けては、自家移植のほうが望ましいことをデータとして初めて示したことに意義があります。免疫抑制剤を用いなくても免疫反応がなくiPS細胞から作製したドパミン産生神経細胞がよく生着していたという結果は、iPS細胞を用いた脳への神経細胞自家移植では免疫抑制の必要がないという方針を立てる上で重要な意味をもちます。一方、他家移植でも免疫抑制剤を用いずとも細胞がすべて拒絶されるわけではなく、多くのドパミン神経細胞が生着することが明らかになりました。もともと脳は免疫反応が弱い臓器として知られているので、ある程度予想できたことですが、自家移植との直接比較で違いを示すことができたことに意義があります。また今回の実験で、PETを用いて経時的に免疫反応を監視できることが確認できたので、患者さんに免疫抑制剤を投与する際に、投与量の検討に用いることが期待されます。

今回の研究では、免疫反応と細胞生着の点で自家移植の有用性が証明されましたが、自家移植ではコストや時間がかかるという問題点があります。また、パーキンソン病の患者さんから作製したドパミン神経細胞が正常に機能するのかどうかという点も検証する必要があります。今回の研究で自家移植と他家移植の違いが明らかになったので、HLA型を合わせたiPS細胞による他家移植で免疫反応がどの程度軽減されるのかが今後の課題です。

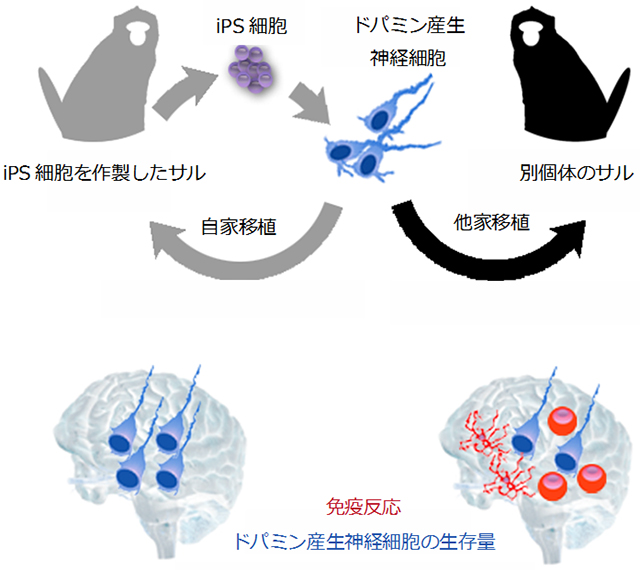

図4:本研究の成果

iPS細胞から作製したドパミン産生神経細胞の自家移植と他家移植を比較し、自家移植では免疫反応がほとんどおきずにドパミン産生神経細胞が生着していることを明らかにした。また、他家移植では免疫反応がわずかに起こっていたものの、ドパミン産生神経細胞の生着が認められた。

本研究は、下記機関より資金的支援を受けて実施されました。

- 文部科学省再生医療の実現化ハイウェイ

- 内閣府最先端研究開発支援プログラム

- 清水免疫学・神経科学振興財団

書誌情報

[DOI] http://dx.doi.org/10.1016/j.stemcr.2013.08.007

論文名

Direct Comparison of Autologous and Allogeneic Transplantation of iPSC-Derived Neural Cells in the Brain of a Nonhuman Primate

ジャーナル名

Stem Cell Reports

著者

Asuka Morizane1, Daisuke Doi1, Tetsuhiro Kikuchi1, Keisuke Okita1, Akitsu Hotta1,2,3, Toshiyuki Kawasaki4, Takuya Hayashi4, Hirotaka Onoe4, Takashi Shiina5, Shinya Yamanaka1, Jun Takahashi1,6,7,*

(1)京都大学iPS細胞研究所(2)科学技術振興機構 さきがけ(3)京都大学物質—細胞統合システム拠点(4)理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター(5)東海大学医学部(6)京都大学再生医科学研究所(7)京都大学医学研究科

- 京都新聞(9月27日 26面)、産経新聞(9月27日 28面)、日刊工業新聞(9月27日 33面)、日本経済新聞(9月27日夕刊 18面)、毎日新聞(9月27日 6面)および読売新聞(10月28日 14面)に掲載されました。